Kenjutsu.

Kenjutsu – art du sabre

Le kenjutsu (剣術, kenjūtsu, littéralement « technique du sabre ») est l’art du sabre des Samouraï. Il appartient aux anciens arts martiaux japonais et entre dans la catégorie des bujutsu, les techniques guerrières du Japon féodal. Le kenjutsu est seulement enseigné dans les écoles anciennes ou koryū. Il est enseigné par le Sōke (grand maître) ou les enseignants ayant reçu l’autorisation de ce dernier, directement ou indirectement pour les écoles plus répandues.

On pratique le kenjutsu généralement sans protections même si parfois on trouve des protections de main ou de tête. L’entraînement se fait à deux avec un Bokken et/ou un Shoto. Au niveau le plus élevé, il est exécuté avec un katana ou un Wakizashi.

Kenjutsu – Une transmission de koryū

Au Japon, les écoles anciennes d’arts martiaux (koryū) se sont particulièrement développées au lendemain de la victoire de la dynastie Tokugawa en 1615, même si les plus anciennes remontent au XIIe siècle. Au centre de leur enseignement, on retrouve généralement le kenjutsu (art du sabre, qui était l’arme privilégiée du samouraï).

Dans un Japon maintenu en paix, la classe des samouraïs se trouva détournée du champ de bataille et eut la possibilité d’employer son énergie à perfectionner son savoir-faire, les arts martiaux anciens ou bujutsu. Ces koryū se développèrent en se structurant autour de l’expérience guerrière de leur fondateur. La Nihon Kobudō Kyōkai est une association japonaise dont le but est la préservation et le développement des koryū et donc du kenjutsu.

Kenjutsu – Enseignement

L’enseignement du kenjutsu se fait uniquement par les katas. Le but de l’enseignement du kenjutsu est certes une efficacité certaine, mais tout aussi certainement une transmission sans faille, d’où :

- transmission de l’efficacité,

- efficacité de la transmission.

Kenjutsu – Enseignement sur mesure

L’enseignement du kenjutsu se fait au sein d’une koryū. Le grand maître, sōke, enseigne quand tous les autres sont des élèves. Un seul enseignant et ses élèves, voilà la structure d’une koryū. Le sōke dispense son enseignement comme il l’entend et chacun reçoit selon la volonté du sōke. Il s’ensuit que ce que l’un apprend et comment il l’apprend peut être tout à fait différent de ce que reçoit son voisin ! À partir de cette observation, on déduit rapidement qu’il existe des niveaux d’enseignement. On raccourcit alors en désignant ce qui est « accessible au plus grand nombre » en l’appelant exotérique et ce qui est supposé « transmis aux avancés » et que l’on désigne par ésotérique. Certaines écoles ont un double enseignement quand d’autres en ont un « sur mesure ».

Enseignement double

Avec le prolongement d’une ère de paix des Tokugawa, puis l’abrogation de la classe des samouraïs avec l’ère Meiji, sur la base des techniques guerrières apparurent des « voies » (budo) qui mettaient plus l’accent sur la maîtrise intérieure.

Si chaque école avait ses façons propres (longueur du sabre, positions du corps, manière de porter les coups, attitude mentale, saisie du sabre, déplacements, types d’entraînement), on peut avancer sans trop d’erreurs que l’enseignement de chaque école possédait un double aspect : exotérique et ésotérique.

La connaissance de ces deux versants signait la maîtrise de la transmission. Cette distinction repose sur l’opposition entre l’enseignement accessible à l’ensemble des élèves et celui réservé aux élèves les plus avancés et non pas entre la technique d’un côté et la spiritualité de l’autre. Par l’organisation même de la transmission des connaissances dans les koryū, la dimension spirituelle apparaît après la maîtrise physique du sabre, d’où un lien plus marqué entre spiritualité et techniques plus avancées.

Kenjutsu – Profondeur des bases

Toutefois, dans l’esprit de simplicité qui caractérise le goût japonais, la plus haute spiritualité est à rechercher dans les exercices les plus simples et non dans les raffinements les plus complexes. C’est le travail lui-même sur le sabre et sur soi qui révèle, au fil des décennies et avec l’appui du maître et des anciens, la portée technique et philosophique de l’art. C’est ainsi que la spiritualité est rarement abordé avec les élèves, soit parce qu’ils n’ont pas le niveau suffisant pour aborder la question, soit parce que cette dimension se révèle d’elle-même dans l’étude sans mot dire, soit parce que l’école refuse la nécessité d’aborder le « domaine des dieux ». Toutes les écoles sont indépendantes et il faut prendre garde à toute généralisation abusive.

Kenjutsu – Les textes de références

Les koryū transmettent sur des rouleaux calligraphiés le contenu de l’enseignement. La technique et l’esprit du fondateur de l’école sont transcrits et leur lecture doit être appuyée sur la tradition orale interne à l’école. Certains textes ont atteint le public :

- le Gorin no sho de Miyamoto Musashi est étudié dans la Hyoho Niten Ichi Ryu ;

- le Katsujin ken, le sabre de vie ou les enseignements secrets de la Maison du Shogun de Yagyū Munenori, étudié dans la Yagyu Shinkage Ryu.

L’opposition des termes jutsu et do

Les anciens arts du sabre se nomment jutsu et leur passage aux temps post-Meiji (1868) vers une dénomination do a fait croire une avancée de la technique vers un stade supérieur de la Voie. Cette appellation a été introduite par Kano sensei, fondateur du judo en 1883. Cependant, l’art du sabre et la Voie du sabre ayant existé avant 1868 et ayant été transmis dans des textes de haute volée spirituelle, il est justifié d’établir que le kenjutsu véhicule l’étude de la Voie du sabre malgré l’emploi du suffixe -jutsu, technique. Il faut bien accepter que Miyamoto Musashi, Yagyū Munenori, Ito Ittosaï, Bokuden Tsukahara, Iizasa Ienao, tous tenants du kenjutsu, ont vécu selon la Voie du sabre et l’ont transmise dans leur école.

Kenjutsu – Quelques particularités

Kenjutsu – Deux sabres

L’école Hyoho Niten Ichi Ryu (littéralement « l’École de la stratégie des deux Ciels comme une Terre ») est héritière du légendaire Miyamoto Musashi ; sa particularité est d’enseigner le maniement des deux sabres nito, katana et wakizashi, simultanément. La Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū, la Suiō-ryū, la Shingyoto Ryu et la Tatsumi Ryu possèdent elles aussi leur katas à deux sabres.

Kenjutsu – Une forme dérivée

Le shinobi kenjutsu, forme « vulgaire » du kenjutsu, développée par les maîtres japonais du ninjutsu (ou shinobi-ho), et qui inclut des techniques « originales » mais d’une efficacité redoutable – parfois au détriment de l’aspect esthétique.

Les différentes koryū de kenjutsu

Le kenjutsu est aujourd’hui vivant au sein de koryū (écoles traditionnelles anciennes) qui enseignent tant au Japon que, depuis peu, ailleurs dans le monde et particulièrement en Europe. Que le kenjutsu soit vivant nous ferait presque comprendre qu’il soit très varié au point de pouvoir avancer qu’il y ait plusieurs kenjutsu. Mais le sens japonais d’un même principe commun aux kobudo les poussent à penser que « les katas permettent de trouver la voie qui elle-même transcende toutes les règles et que de ce point de vue, il n’existe pas de différences fondamentales entre les écoles de kenjutsu ».

Enseigner le kenjutsu d’une koryū signifie impérativement pouvoir faire état d’une autorisation du grand maître à divulguer un enseignement limité.

La transmission de l’intégralité des connaissances est réservée aux menkyo kaiden, le niveau le plus élevé de l’école avant la grande maîtrise.

De nombreux grands maîtres incarnent l’authenticité de la transmission et la vérité du sabre japonais. Certains voyagent en Europe afin de préserver la qualité de ce qui y est étudié. Il s’agit d’une ouverture progressive encouragée par le sérieux des élèves.

La très grande majorité des koryū intègre une étude du sabre, même si leur arme d’étude principale est autre, par exemple le Jō (bâton) ou le kusarigama (chaîne-faucille). Chaque arme doit savoir réagir face au katana qui est l’arme principale des samouraïs et aussi face aux doubles sabres.

Kenjutsu – Les koryū au Japon

Liste des koryū de kenjutsu de la Nihon Kobudō Kyōkai établie par Guy Buyens en février 2009 :

- Takeda Ryu Nakamura Ha (武田リュ中村ハ)

- Bokuden-ryu Kenjutsu (卜傳流剣術)

- Mizoguchi-ha Itto-ryu Kenjutsu (溝口派一刀流剣術)

- Hokushin Itto-ryu Kenjutsu (北辰一刀流剣術)

- Kashima Shinto-ryu Kenjutsu (鹿島新當流剣術)

- Kogen Itto-ryu Kenjutsu (甲源一刀流剣術)

- Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu Kenjutsu (天真正伝香取神道流剣術)

- Tatsumi-ryu Heiho (立身流兵法)

- Kashima Shinden Jikishinkage-ryu (鹿島神傳直心影流)

- Ono-ha Itto-ryu Kenjutsu (小野派一刀流剣術)

- Shindo Munen-ryu Kenjutsu (神道無念流剣術)

- Kurama-ryu Kenjutsu (鞍馬流 剣術)

- Tennen Rishin-ryu Kenjutsu (天然理心流剣術)

- Yagyu Shinkage-ryu Heiho Kenjutsu (柳生新陰流兵法剣術)

- Shingyoto-ryu Kenjutsu (心形刀流剣術)

- Shojitsu Kenri Kataichi-ryu Kenjutsu (初實剣理方一流剣術)

- Hyoho Niten Ichi-ryu Kenjutsu (兵法二天一流剣術)

- Noda-ha Niten Ichi-ryu Kenjutsu (野田派ニ天一流剣術)

- Unko-ryu Kenjutsu (雲弘流剣術)

- Taisha-ryu Kenjutsu (タイ捨流剣術)

- Jigen-ryu Hyoho Kenjutsu (示現流兵法剣術)

- Nodachi Jigen-ryu Kenjutsu (野太刀自顕流剣術)

- Hayashizaki Muso ryu iaijutsu (林崎夢想流居合術)

- Muso Jikiden Eishin-ryu Iaijutsu (無雙直傳英信流居合術)

- Tamiya-ryu Iaijutsu (田宮流居合術)

- Suio-ryu Iai Kenpo (水鷗流 居合 剣法)

- Hoki-ryu Iaijutsu (伯耆流 居合術)

- Enshin-ryu Iai Suemonogiri Kenpo (円心流居合据物斬剣法)

- Kanshin-ryu Iaijutsu (貫心流居合術)

- Shojitsu Kenri Kataichi-ryu Katchu Battojutsu (初実剣理方一流甲冑抜刀術)

- Kanemaki-ryu Battojutsu (鐘捲流抜刀術)

- Sekiguchi-ryu Battojutsu (関口流抜刀術) Jikishin Kage-ryū

Kenjutsu – Les koryū en France

Liste non exhaustive des écoles traditionnelles japonaises d’armes représentées en France :

- Hyoho Niten Ichi Ryu (兵法二天一流剣術), école de kenjutsu : itto (sabre long), kodachi (sabre court), nito (2 sabres), bō (bâton), jitte (brise-lame) ; représentant français : Nguyen Thanh Thiên.

- Muso Shinden Ryu (無雙直傳英信流居合術) école de iaï : (art de dégainer le sabre).

- Negishi-ryû – Shirai-ryû (根岸流 – 白井流) école de lancer de petites lames : shuriken ; représentant français : Pierre Iwao Simon.

- Shinto Muso Ryu (神道夢想流) école de bâton court : Jō.

- Suiō-ryu (水鷗流 居合 剣法) école de kenjutsu, iaï, kusarigama : sabre, faucille avec chaîne ; représentant français : Joan Cresp.

- Takeda Ryu Nakamura Ha (武田リュ中村ハ), école de iaï : art de dégainer le sabre.

- Tatsumi-ryû heihô (立身流兵法) école de kenjutsu : sabre ; représentant français : Pierre Iwao Simon.

- Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū (天真正伝香取神道流剣術) école de kenjutsu, iaï, bojutsu : sabre, bâton, lance, fauchard, etc. ; représentant français : Jean Paul Blond.

- Toda-ha Bukô-ryû (戸田派武甲流) école de kenjutsu : sabre ; représentant français : Pierre Iwao Simon.

- Yagyu Shingan-ryu Katchu Heiho (柳生心眼流甲胄兵法), école de jujutsu, sabre ; représentant français : Philippe Barthélémy.

- Jikishinkage ryu (鹿島神傳直心影流) représentant français : A. Schneider (Shinada Hattori) élève de Roshi Omori Sogen.

Kenjutsu – Figures célèbres

- Tsukahara Bokuden

- Hayashizaki Jinsuke Minamoto no Shigenobu

- Iizasa Ienao

- Ito Ittosai

- Kamiizumi Ise-no-kami Fujiwara no Hidetsuna

- Mima Yoichizaemon Kagenobu

- Miyamoto Musashi

- Saito Hajime

- Takagi Shigetoshi

Kenjutsu – Éléments de technique

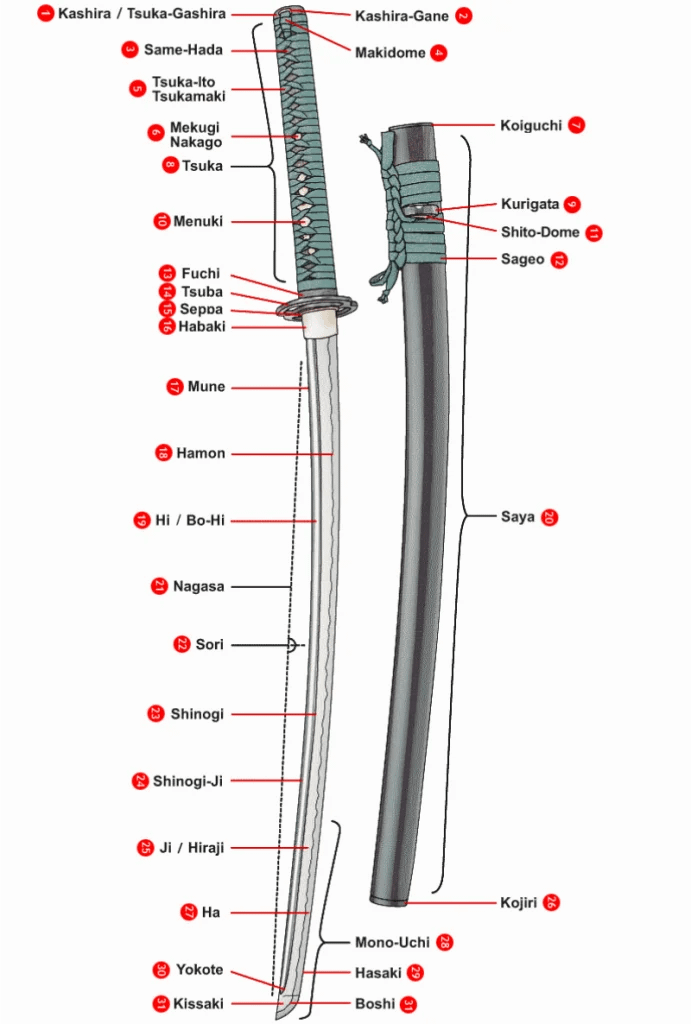

Avec un katana, la coupe se fait uniquement avec les dix premiers centimètres de la lame, partie appelée monouchi (物打), littéralement « objet qui frappe ». Lorsqu’il est manié seul (cas général), le katana se tient à deux mains ; l’exception la plus notable est l’école Hyoho Niten Ichi Ryu, où l’on utilise simultanément les deux sabres.

Kenjutsu – Description du Katana

Description détaillée de l’intégralité d’un Katana.

- les éléments de la lame,

- la garde, la poignée, le fourreau, etc…

Les koryū transmettent un savoir qui ne se dévoile que très progressivement et parcimonieusement à l’élève. Chacune préserve ses caractéristiques à tel point qu’en parler de manière générale est illusoire.

Les détails qui suivent sont donnés à titre indicatif. Le seul moyen de parler en connaissance de cause est de pratiquer dans une koryū et, si possible, avoir accès à l’enseignement du grand maître. Encore, cela ne suffit pas. Une saisie du sabre ne se dévoile qu’au bout de décennies d’exercice. Les fondements se révèlent en fin de course, fondements au sens de premières bases techniques mais aussi de principes essentiels.

Si un certain nombre de techniques ont été perdues avec la disparition de certaines écoles, il faut cependant rappeler que l’ambition et le devoir de ces écoles sont de transmettre leurs connaissances à la génération suivante.

Les rouleaux internes de l’école certifient la validité et la totalité de cette transmission. Afin de célébrer cette pérennité, les koryū de la Nihon Kobudō Kyōkai se réunissent régulièrement pour des démonstrations attestant de la vitalité de leur étude et de leur art, notamment chaque année, au temple shinto de Itsukushima sur l’île de Miyajima et dans d’autres manifestations. Il existe des techniques communes aux nombreuses écoles de kenjutsu, mais aucune n’est identique aux autres malgré les similitudes.

Kenjutsu – Relation esprit / technique

Selon la pensée extrême orientale, le ki est le souffle-énergie qui s’amalgame en matière, vivant et action et se sublime en principes et voies. Ainsi, les techniques sont un mélange de l’énergie du fondateur de la koryū et sont pleinement réalisées en approchant l’esprit même du fondateur. Technique et esprit sont deux versants d’une même réalité. Ces deux aspects sont unis en la personne du sōke par excellence et du pratiquant par l’effort.

La Suio Ryu détient une tradition ancienne qui rapporte ceci :

« L’art du sabre vient des ascètes de la montagne. L’essence de notre tradition, et l’obtention d’une position inattaquable, consistent à abattre nos adversaires alors que le sabre est encore au fourreau, étouffant leurs actions et remportant la victoire sans sortir le sabre. Quand vous êtes engagé dans le combat, détachez-vous de toute pensée de victoire ou d’échec, parvenez à un esprit pur et libre et unifiez-vous avec les dieux. »

Kenjutsu – Équipement

L’entraînement ou keiko se fait avec les armes en bois, bokken et / ou shoto. Dans les katas opposant le sabre long ou court à d’autres armes, on utilise aussi des bâtons longs ou courts, bō ou jō, une chaîne lestée avec une faucille (kusarigama) ou un fauchard (naginata), etc.

Le choix des armes dépend du contenu de l’enseignement de l’école et du niveau atteint par l’élève. En démonstration ou embu, certaines koryū continuent d’employer les armes en bois et d’autres passent aux lames en métal.

La tenue vestimentaire varie selon les koryū, certaines ne donnant pas d’indication et d’autres recommandant une mise particulière.

Quelques écoles travaillent avec des protections très limitées, Maniwa Nen Ryu ou Ittō-ryū par exemple.

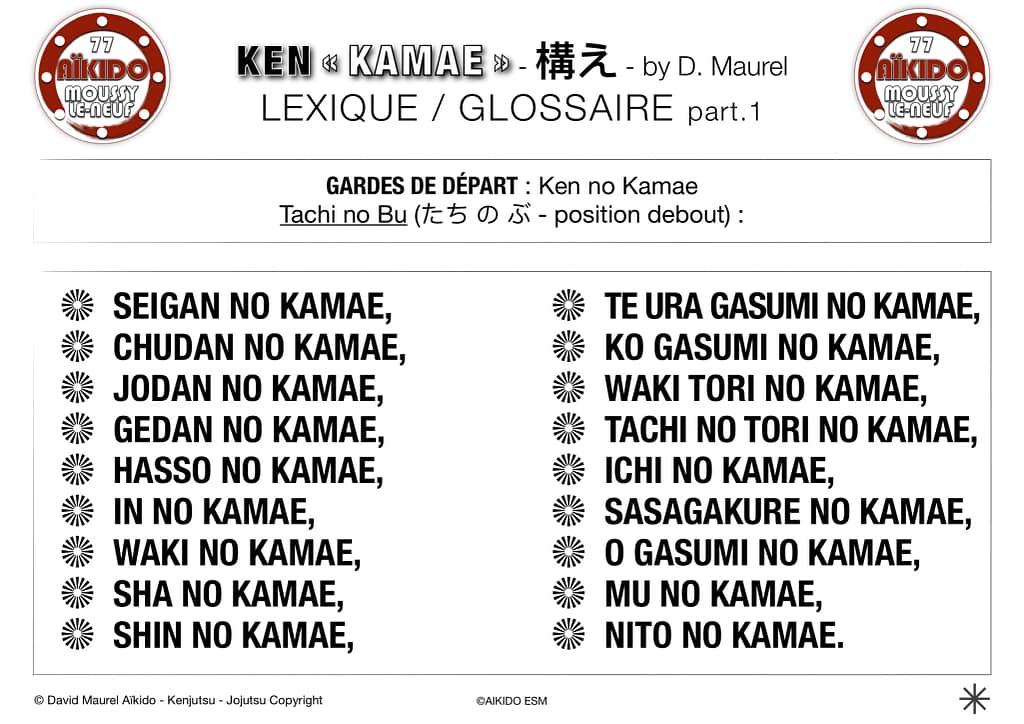

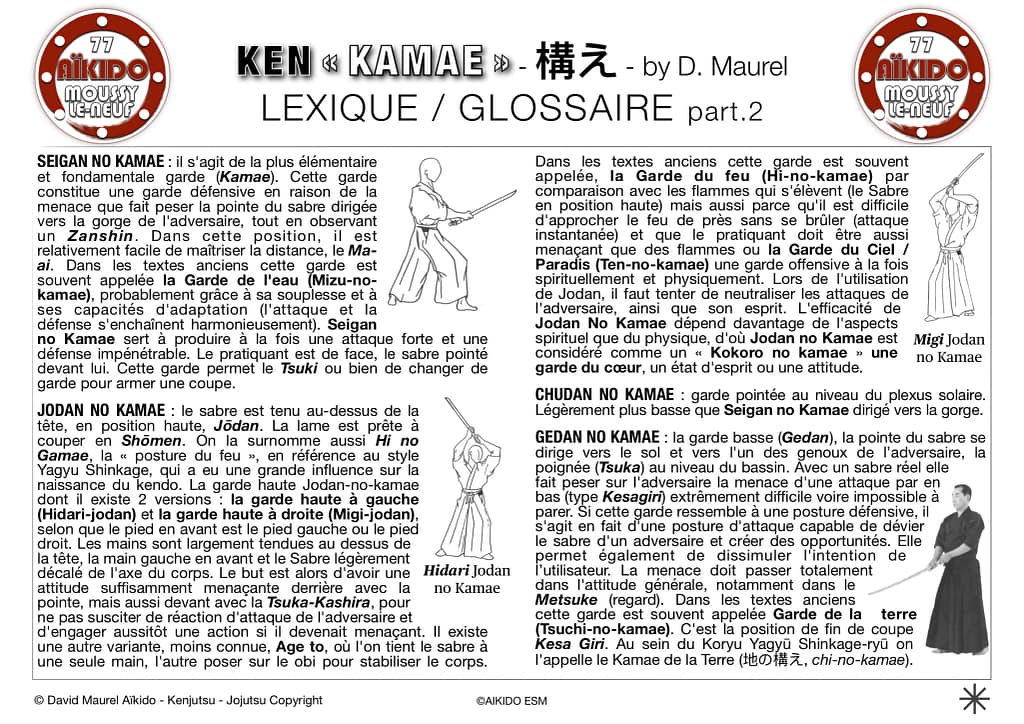

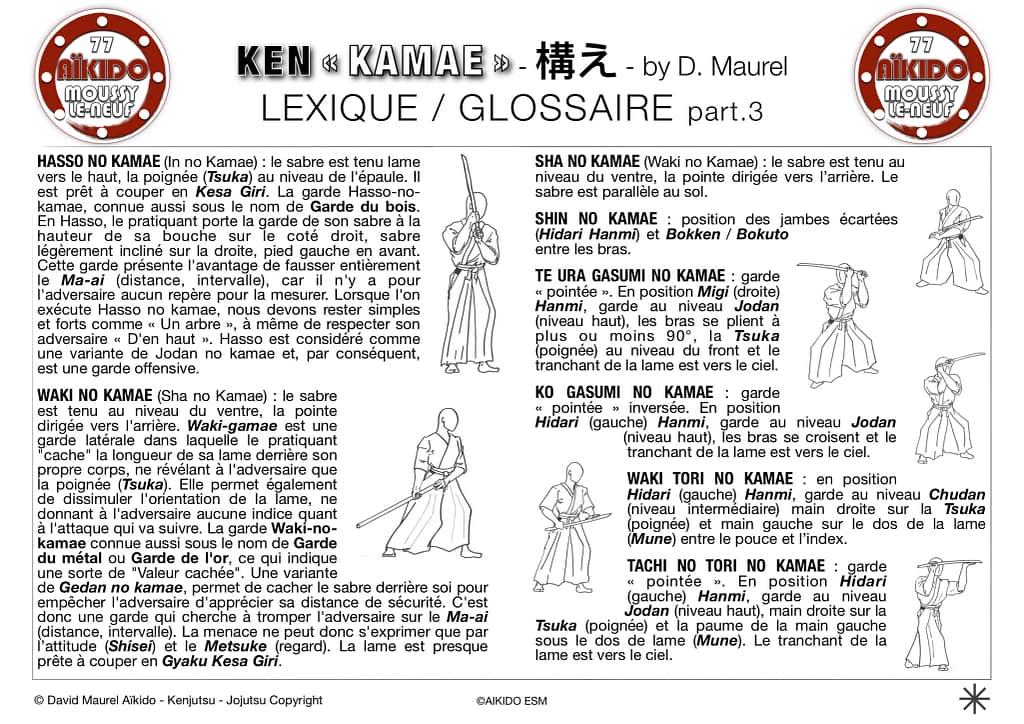

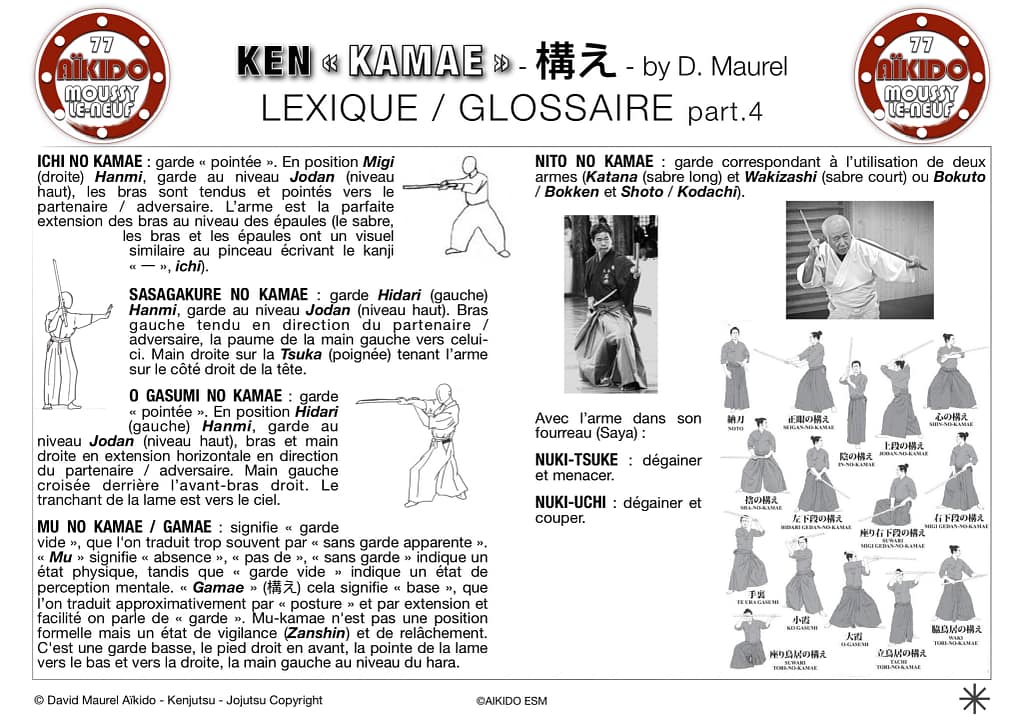

Gardes ( kamae ) ou non-garde

- La garde, ou kamae (構え) en japonais, est une position du corps correspondant au début ou à la fin d’une coupe. C’est logiquement une position d’attente en début de combat. Selon certaines écoles, le combattant doit s’attacher à ne montrer aucune intention. Pour Musashi, il faut avoir une seule intention : « pourfendre ».

- Il recommande même d’utiliser le stratagème de paraître « endormi ». Dans certains enseignements, lors du combat, le combattant s’attache à garder sa rectitude (shisei) afin d’être toujours équilibré ; de même, les gardes se font à gauche (hidari) et à droite (migi), de manière symétrique à l’exception de la position des mains sur la poignée (tsuka) qui ne varie pas.

- Toutefois, dans la Hyoho Niten Ichi Ryu, Hidari Wakigamae ou garde à droite n’est pas symétrique à Migi Wakigamae au nito seiho. On voit par ces exemples qu’il n’y a pas un enseignement unique mais une réelle autonomie des savoirs incarnés par le sōke de chaque école.

- Certaines écoles ne considèrent pas le kamae comme faisant partie de leur enseignement, notamment la Yagyu Shinkage Ryu.

Encore une fois, il est juste de rappeler que les koryū n’ont de référence pour elles-mêmes que la pratique de leur fondateur et l’évolution de leur école. Il y a certes des similitudes mais surtout des exceptions puisque chacune suit sa propre règle.

Typologie des 5 gardes principales

- Seigan no gamae : l’escrimeur est de face, le sabre pointé devant lui ; si l’on poursuit la courbe de la lame, la courbe passe entre les deux yeux de l’adversaire, le sabre est ainsi à une hauteur moyenne (chūdan) ; cette garde permet de frapper d’estoc (tsuki) ou bien de changer de garde pour effectuer une coupe (« armer » le coup) ;

- Hassō-no-kamae : le sabre est tenu lame vers le haut, la poignée (tsuka) au niveau de l’épaule ; il est prêt à frapper en diagonale vers le bas (kesa giri) ;

- Jōdan no gamae : le sabre est tenu au-dessus de la tête (position haute, jōdan), lame pointant vers le haut, prêt à frapper de haut en bas (shōmen) ;

- Gedan no gamae : le sabre est tenu pointe en bas, la poignée au niveau du bassin (position basse, gedan), prêt à frapper en diagonale vers le haut (gyaku kesa giri).

- Waki-no-kamae : le sabre est tenu horizontalement, au niveau du ventre, la pointe dirigée sur le côté :

- Pour la garde à gauche (hidari waki no gamae), le pied gauche est reculé, et du fait de la position des mains sur la poignée (tsuka), le poignet droit couvre le poignet gauche ;

- Pour la garde à droite (migi waki no gamae), le pied droit est reculé.

L’orientation du plan de la lame (hasuji) est capitale. Lorsque l’on est en garde, le sabre doit pouvoir couper sans qu’il soit besoin de faire pivoter la lame ; la lame est déjà dans le plan de coupe lorsque l’on est en garde.

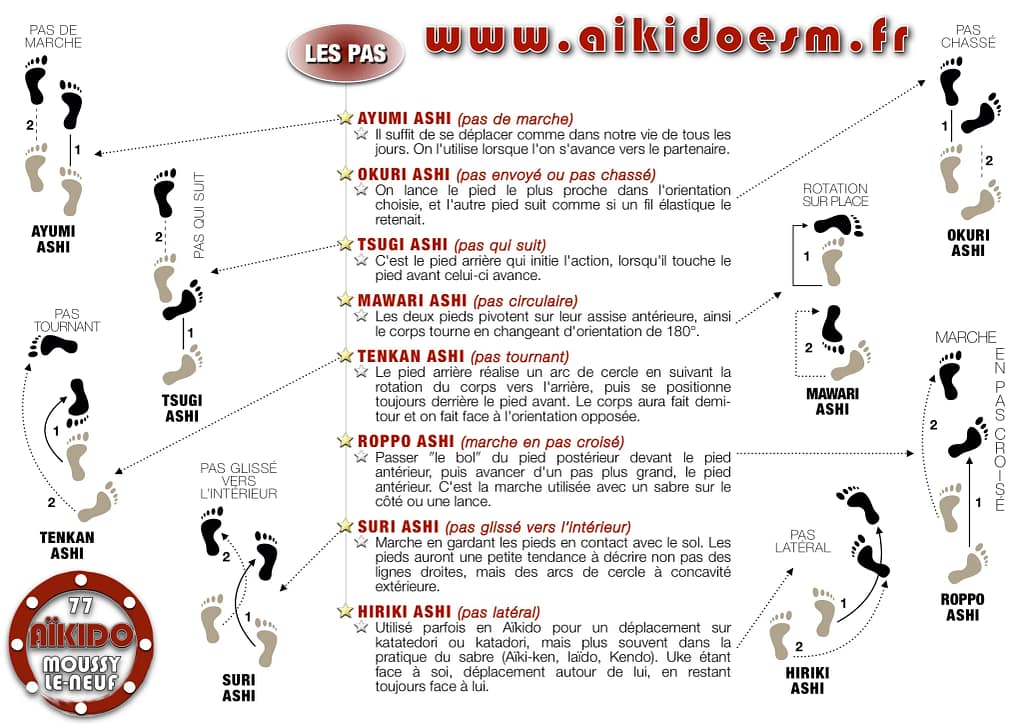

Les déplacements

Le déplacement du corps est aussi essentiel car il permet de passer d’une garde à une autre, d’une situation à une autre, d’une réponse à une autre. La manière de poser le pied ou de le lever, d’opérer un pivot ou de reculer sont autant de signatures d’une école de sabre. Les déplacements donnent une juste idée de la maîtrise du pratiquant car, par eux, on aboutit à la véritable liberté de mouvement. Musashi insiste sur les différentes façons de se mouvoir le sabre en main dans le Gorin no sho.

Le Katori Shinto Ryu possède sa manière qui est distincte de celle de la Hyoho Niten Ichi Ryu.

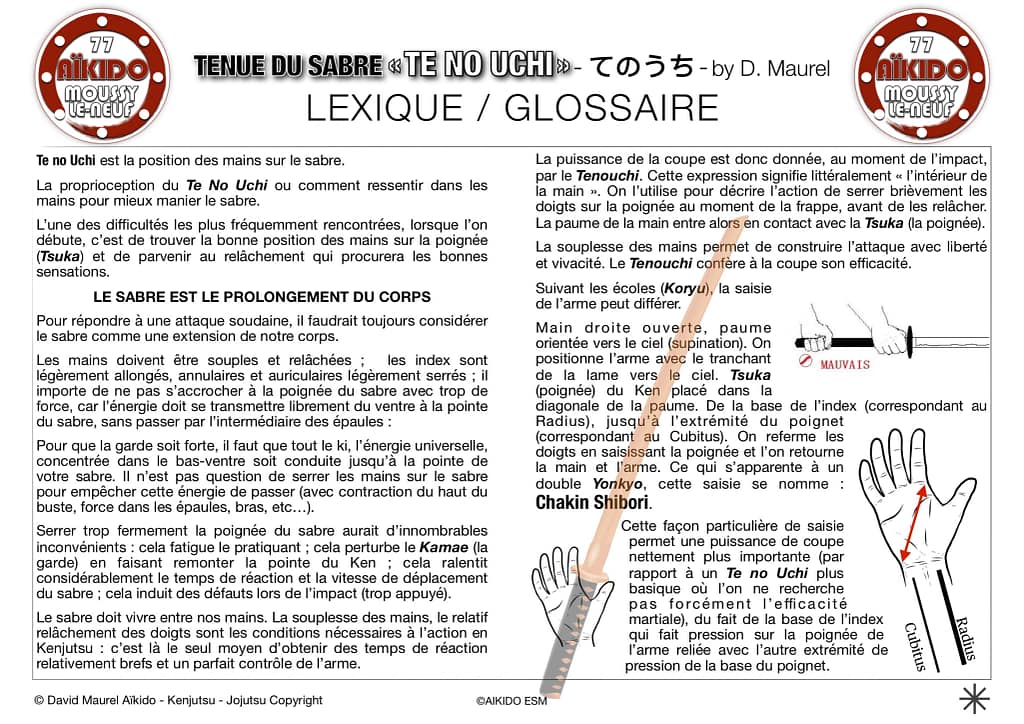

Tenue du sabre

Évolution du sabre

Au cours de l’histoire, les armes ont évolué – entraînant l’évolution conjointe de la tenue du sabre – sur les variables suivantes :

- Longueur et poids des armes ;

- Lourdes aux époques de guerres sur champ de bataille à cause des armures à transpercer, avec port de gants (kote) ;

- Légères en période de paix, lames plus fines.

- Les progrès de la métallurgie – forge et alliages – qui modifièrent les sabres ;

- l’évolution des techniques de combat au sein des koryū.

Variations autour de la saisie

On remarque que les écoles anciennes koryū, telles que la Katori shinto ryu ou la Take no uchi, ont des saisies différentes – saisie naturelle, comme s’il s’agissait d’un œuf pour la Katori et plus forte, comme une saisie de hache de bucheron pour la dernière – des pratiques codifiées plus récemment telles que Muso shinden ryu ou la Jikiden ryu.

Coups

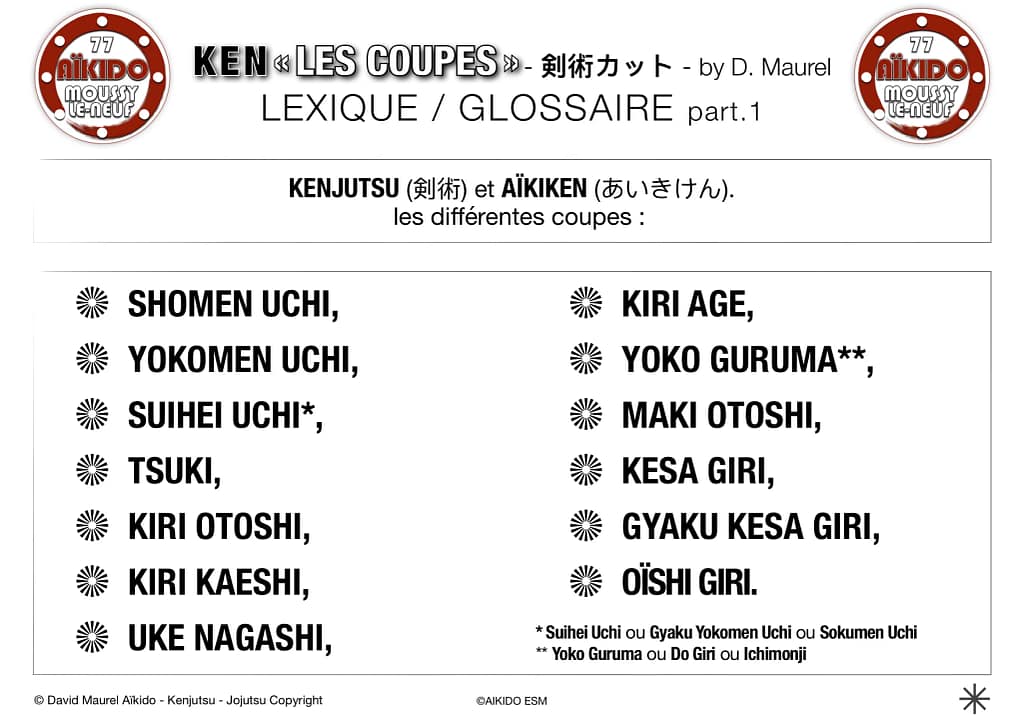

Typologie des 5 coups principaux

- Tsuki : coup d’estoc.

- Shōmen : coupe du haut vers le bas, men désignant la tête.

- Kesa giri : coupe en biais de haut en bas, tranchant de la base du cou aux côtes flottantes de l’autre côté ; on parle parfois de Yokomen, « côté de la tête ».

- Gyaku kesa giri (kesa giri inversée) : coupe diagonale de bas en haut ; elle part d’une garde gedan no gamae.

- Yoko guruma (« roue latérale »), ou do giri (coupe de la cuirasse), ou encore ichimonji (le sabre a un mouvement similaire au pinceau écrivant le kanji « 一 », ichi) : coupe horizontale au niveau du ventre.

Parades et contres

La notion de parade est très différente de la notion européenne. En effet, en kenjutsu, on ne cherche pas à bloquer la lame (à l’exception des techniques d’arrêt : domaru waza ou uchi dome), car cela l’émousserait et risquerait de la briser, ou bien on risquerait de la lâcher. La défense consiste plutôt à « recevoir » la lame de l’adversaire (ukeru), c’est-à-dire à esquiver le coup tout en mettant sa lame au contact de celle de l’attaquant, afin de la contrôler et que celui-ci ne puisse pas frapper à nouveau ; les deux lames glissent l’une contre l’autre.

Les écoles qui se réclament du gonosen, l’esprit de répondre à l’attaque, recherchent à avancer dans l’attaque de telle manière que cela soit une esquive, mais on avance en premier et on esquive en second dans une seule et même action.

Dans la logique japonaise, les noms des techniques ne décrivent pas une forme mais plutôt un principe de combat (de même qu’un kanji peut avoir plusieurs sens).

Techniques de Kenjutsu

Les quatre techniques du kenjutsu

Toutes autres techniques ont pour composantes ces quatre techniques de base :

- kiri otoshi,

- kiri age,

- kiri kaeshi

- et maki otoshi,

même si ces techniques sont sujettes à polémique. La différence entre l’attaque et la parade-riposte est ténue. On ne choisit jamais la technique que l’on exécute, c’est l’adversaire et les circonstances qui choisissent pour le combattant.

Kiri otoshi

Kiri signifie « couper », et otoshi désigne une action du sabre vers le bas. On dévie la lame de l’adversaire attaquant par une coupe du tranchant de la lame. Parade et riposte sont simultanées.

Kiri age

Age est une action du sabre vers le haut. On dévie la lame de l’attaquant par un mouvement de coupe, mais du dos de la lame

Kiri kaeshi

C’est une technique difficile à décrire. La parade et la riposte sont simultanées. Entre autres, on récupère l’énergie du sabre de l’adversaire pour mieux couper ce dernier.

Maki otoshi

Maki signifie « enrouler ». On intercepte la lame de l’opposant, c’est la parade. Puis, par mouvement de rouleau, on projette la pointe du sabre adverse dans les jambes de l’ennemi, la riposte. C’est aussi une manœuvre de désarmement.

« Coup de feuille d’érable

Ce coup de feuille d’érable consiste à faire tomber le sabre adverse et à reprendre notre position de mise en garde avec notre sabre. Tout d’abord votre adversaire était en garde, face à vous, en train de penser à vous atteindre ou à vous cingler ou bien à se défendre. Alors vous frappez fort son sabre, soit selon le coup sans penser, sans aspect, soit selon l’éraflure rapide comme une étincelle, puis ne cessez de coller à son sabre la pointe du vôtre frappant vers le bas, alors le sabre de votre adversaire ne manquera pas de tomber. Si vous vous exercez bien à ce coup, il vous sera facile de faire tomber le sabre adverse. Exercez-vous bien. »

– Musashi Miyamoto, Gorin no sho

Techniques subsidiaires

- Uke nagashi : technique plus « ancienne » et plus triviale que kiri kaeshi. Uke signifie « recevoir », nagashi veut dire « couler ». On reçoit la coupe de l’adversaire avec le sabre comme si on était sous un toit, puis on riposte.

- Han rai.

Quelques concepts pour comprendre

On doit appliquer ces principes avec le bon sens dicté par la situation.

Les huit coupes

On doit maîtriser :

- shomen uchi,

- tsuki,

- yoko guruma (gauche et droite),

- kesa giri (gauche et droite)

- et gyaku kesa giri (gauche et droite).

Attention toutefois, c’est purement théorique. Pour des raisons naturelles, toutes les coupes sont rectilignes.

Shomen uchi

Le shomen uchi est une coupe verticale du milieu-haut du visage (men) vers le bas. Vertical à plus ou moins 3 degrés, shomen uchi n’est jamais parfaitement vertical, mais toujours parfaitement rectiligne. C’est l’une des huit coupes de base, correspondant aux huit directions. Sur l’illustration, la personne tient son sabre des deux mains, donc en morote uchi.

Tsuki

Le tsuki est un coup d’estoc. Le principe est le même que shomen uchi. Le mouvement idéal suit une trajectoire rectiligne. C’est l’une des huit coupes de base, correspondant aux huit directions. Le cisaillement résultant du mouvement vers l’avant en fait une vraie coupe.

Yoko guruma

Le yoko guruma est une coupe horizontale de gauche à droite ou l’inverse. Yoko signifie « côté ». C’est une coupe horizontale à plus ou moins 3 degrés et elle s’effectue à n’importe quelle hauteur (décapitation, éventrement…).

Kesa giri

Le kesa giri est un mouvement de découpe diagonale vers le bas, selon un angle quelconque, de gauche à droite ou l’inverse. C’est l’union du principe de la coupe shomen uchi et de celui de la coupe yoko guruma. Idéalement de l’épaule à la hanche du côté opposé, suivant la direction donnée par les cordons de la bourse (kesa, en japonais). C’est le mouvement le plus facile lors de l’exercice du tameshi giri. C’est également l’une des huit coupes de base correspondant aux huit directions.

Gyaku kesa giri

Le gyaku kesa giri est un mouvement de découpe diagonal vers le haut, selon un angle quelconque, de gauche à droite ou l’inverse. Gyaku signifie « inverse ».

Yokomen uchi

Le yokomen uchi est une coupe kesa giri au visage. Yokomen est le « côté du visage ». Mouvement-union des principes shomen uchi et kesa giri, en d’autres termes, le principe shomen uchi – yoko guruma. Ce n’est pas l’une des huit coupes de base, correspondant aux huit directions.

« Au sujet des coups et éraflures

Les coups sont une chose et les éraflures en sont une autre. Toutes les sortes de coups sont portés sciemment et avec certitude. Les éraflures ne sont que des touches. Même si les éraflures sont profondes au point que l’adversaire en meure sur le coup, ce ne sont encore que des touches. Tandis que les coups sont portés sciemment. Réfléchissez-y bien.

Érafler les mains ou les jambes de l’adversaire signifie les toucher d’abord en vue de porter un coup plus fort ensuite. Donc éraflure ne signifie que toucher. Si l’on s’exerce bien, on comprendra facilement la différence entre les deux. Méditez bien là-dessus. »

– Musashi Miyamoto, Gorin no sho

Shisei – L’attitude

Une bonne attitude : le dos droit, relâchement des bras, être centré… Les coupes sont puissantes, les déplacements sont aisés. Par les 4 techniques, il faut briser le shisei de votre adversaire.

« Position du corps au milieu de la tactique

La tête ne doit être ni inclinée en avant ni rejetée en arrière ni penchée sur le côté. Les yeux ne doivent pas errer de ci de là. Ne pas plisser le front mais froncer les sourcils. Éviter les mouvements de pupilles et les battements de paupières. Cligner un peu des yeux. Garder un visage décontracté, le nez non tiré. Redresser un peu le menton.

Pour la nuque, elle doit être droite et il faut y concentrer sa force qui doit également être répartie des épaules à la totalité du corps. Épaules dégagées, maintenir toujours droite la colonne vertébrale. Le bas des reins ne doit pas être proéminent, mettre de la force dans les genoux et la pointe des orteils, tendre le ventre afin de ne pas avoir les reins courbés. “Fixer la clavette”, c’est-à-dire bien appuyer le ventre sur la gaine du petit sabre afin de ne pas donner de lest à votre ceinture.

En bref, dans l’attitude que l’on doit avoir dans la tactique, l’essentiel est que le comportement quotidien devienne comportement de la tactique et que le comportement de la tactique devienne comportement quotidien. Réfléchissez-y bien. »

– Musashi Miyamoto, Gorin no sho

Te no uchi – La saisie du sabre

La garde du nippon to, la tsuba, est petite. La poignée du sabre, tsuka, est donc dégagée. Attention à ne pas se faire couper les doigts, à se faire désarmer. Il faut être relâché, tenir le sabre entre le pouce et l’index.

On peut déplacer aisément les mains sur la tsuka, couper à une main ou deux selon des techniques et les circonstances. Lorsqu’on coupe un adversaire, il faut avoir un te no uchi ferme en serrant les petits doigts, sinon on ne coupe pas. On utilise le te no uchi enseigné par l’école.

« Façon de tenir un sabre.

Pour tenir un sabre en main, il faut que : pouce et index soient consciemment souples, le majeur ne doit être ni crispé ni relâché, l’annulaire et l’auriculaire doivent être consciemment serrés. Il n’est pas bon que l’intérieur des mains soit lâche.

Tenez votre sabre en pensant toujours qu’il doit couper votre adversaire.

Au moment où vous êtes en train de pourfendre votre adversaire, ne modifiez jamais l’intérieur de vos mains et maintenez votre sabre de telle façon qu’elles ne soient pas figées. Même si vous cinglez le sabre de votre adversaire ou bien l’interceptez sur le vôtre ou bien l’emprisonnez à l’aide du vôtre, ne modifiez que votre pouce et votre index selon votre volonté. Avant tout, ne manipulez le sabre qu’avec la ferme intention de pourfendre votre adversaire.

Qu’il s’agisse d’un exercice sur un condamné à la peine capitale ou d’un combat réel, la position de vos mains est la même pour pourfendre un homme.

En bref, pour un sabre ou une main, le plus mauvais est de demeurer figé. La position figée correspond à une main morte. Ne jamais demeurer figé correspond à une main vivante. Il faut bien comprendre tout cela. »

– Musashi Miyamoto, Gorin no sho

Awase – La simultanéité

Bougez comme votre adversaire, en même temps que lui. Enfin à temps et contre-temps. Pour s’entrainer à ces mouvements, au dojo, les élèves font simultanément le même geste, en suivant l’enseignant.

Ki ken tai no itchi – Le ki, la lame et le corps sont un

Lorsque la lame finit sa coupe, le corps a fini son déplacement. C’est important pour la coupe et la survie du sabreur. La puissance des jambes, attachées au corps par les hanches, est transmise au sabre. Alors, sans force, toujours disponible à l’imprévu, les frappes et les coupes sont d’une puissance et d’une lourdeur impressionnante.

Ki Ken Tai – calligraphie de Pascal Krieger

« À propos du corps qui remplace le sabre

Le corps qui remplace le sabre pourrait être appelé aussi le sabre qui remplace le corps. En général, on dit que lorsque l’on porte un coup à l’adversaire, le corps et le sabre ne manœuvrent pas ensemble. Selon les formes d’attaque de l’adversaire, notre corps prend d’abord la forme attaquante, ensuite notre sabre porte son coup à l’ennemi indépendamment de notre corps. Ou bien, dans certains cas, notre corps ne bouge pas et seul notre sabre passe à l’attaque de l’adversaire, mais dans les grandes occasions, c’est le corps qui attaque tout d’abord et le sabre suit. Réfléchissez-y bien et apprenez ces coups. »

– Musashi Miyamoto, Gorin no sho

Ma-ai – La distance

- To ma : la distance à laquelle on est suffisamment loin pour être hors de portée du sabre de l’adversaire. Le combattant n’est pas en danger.

- Ma : la distance à laquelle les deux sabreurs sont suffisamment proches pour être prêts à porter une coupe. Il suffit d’un demi-pas pour pourfendre l’adversaire.

- Chika ma : la distance suffisamment proche pour que les sabres soient inefficaces. On est à nouveau en sécurité. C’est tout de même en relation avec la longueur des lames et les compétences de jujitsu de l’adversaire.

« Position des corps adverses comme s’ils étaient laqués ou collés

Laqués ou collés signifie que les corps des deux adversaires sont très rapprochés et ne se séparent plus. Lorsque nous approchons du corps de notre adversaire, collons-nous fort à lui par la tête, le tronc et les jambes. Bien qu’en général les gens approchent vite leur visage et leurs jambes, leur corps est sujet à demeurer en arrière. Il faut donc bien coller son corps à celui de l’adversaire et y adhérer de façon qu’il n’y ait aucun espace. Réfléchissez-y bien. »

– Musashi Miyamoto, Gorin no sho

Seme – La menace

Au Japon, pas de bouclier. Le seul rempart est le sabre et sa pointe ou bien la coupe que l’on peut potentiellement développer lorsque le kamae choisi laisse des ouvertures. On doit avoir la ferme intention de pourfendre l’ennemi. Défendant : on ne sera jamais vainqueur. Il faut attaquer ou attaquer en défense, sinon on risque un coup fatal.

Zanshin – La vigilance

Il faut être prêt à toutes sortes d’attaques, à tout moment. On doit être en état de vigilance active, l’esprit doit être calme mais non endormi.

« Position de l’esprit au milieu de cette tactique

Dans la Voie de la tactique, l’esprit doit avoir la même position que dans la vie quotidienne. Dans la vie courante ou au moment d’appliquer la tactique, rien ne doit changer. Conservez un esprit vaste, droit, sans trop de tension ni aucun relâchement, évitez qu’il soit unilatéral, maintenez-le au juste milieu, faites-le agir tranquillement de façon que cette agitation ne s’arrête même un seul instant : réfléchissez bien à tout cela. »

– Musashi Miyamoto, Gorin no sho

Metsuke – Le regard

La vision directe est la plus connue car c’est celle qui est utilisée consciemment lors de la lecture, par exemple ; c’est une vision focale, c’est celle qui concentre l’attention sur un point en particulier, permettant au cerveau d’analyser précisément l’objet scruté.

Périphérique, cette vision est moins connue puisqu’elle fait appel davantage au cerveau reptilien, c’est la vision globale hors toute focalisation. La vision périphérique est celle qui entoure ce que nous regardons. Elle est floue et perçoit très bien le mouvement.

Si la vision directe est corticale, c’est-à-dire qu’elle passe irrémédiablement par une phase d’analyse, ce qui lui confère des propriétés propres à faire naître soit une réflexion soit nos émotions. A contrario, la vision périphérique passe directement par le thalamus qui active directement l’amygdale et l’aire visuelle secondaire impliquée dans la détection du mouvement. Un danger approche (mouvement), la réaction est immédiate sans analyse, sans peur, bref sans émotion. C’est le corps qui utilise ses réflexes les plus anciens pour se protéger. Il peut également faire appel aux automatismes qu’il aura jugé utiles à la survie.

La position des yeux dans la tactique

« Au sujet de la position des yeux dans la tactique

La position doit permettre de voir largement et vastement. Entre voir et regarder, voir est plus important que regarder. L’essentiel dans la tactique est de voir ce qui est éloigné comme si c’était proche et de voir ce qui est proche comme si c’était éloigné. L’important dans la tactique est de connaître le sabre de l’adversaire, mais de ne pas regarder du tout ce sabre adverse. Méditez bien là-dessus. Cette position des yeux convient aussi bien dans la tactique du simple duel que dans une bataille.

Le premier point est de savoir regarder de côté sans bouger les pupilles. Toutes ces positions ne peuvent être acquises d’un seul coup dans les moments d’urgences. Donc ayez bien en tête tout ce que j’ai écrit jusqu’ici, gardez bien cette position des yeux dans la vie quotidienne et, en toutes occasions, ne modifiez pas la position de vos yeux. Réfléchissez bien à tout cela. »

– Musashi Miyamoto, Gorin no sho

Kamae – La garde

Les coupes ne sont qu’une succession de kamae. Voici quelques gardes de base :

- Chūdan no kamae : l’escrimeur est de face, le sabre pointé devant lui. Cette garde permet le tsuki ou bien de changer de garde pour armer une coupe.

- Hassō no kamae : le sabre est tenu lame vers le haut, la poignée (tsuka) au niveau de l’épaule. Il est prêt à couper en kesa giri.

- Jōdan no kamae : le sabre est tenu au-dessus de la tête, en position haute, jōdan. La lame est prête à couper en shōmen. On la surnomme aussi de hi no gamae, la « posture du feu », en référence au style Yagyu shinkage, qui a eu une grande influence sur la naissance du kendo.

- Gedan no kamae : position basse, gedan. Le sabre est tenu en bas, tranchant vers le bas, la poignée au niveau du bassin. C’est la position de fin de coupe kesa giri.

- Waki no kamae : le sabre est tenu au niveau du ventre, la pointe dirigée vers l’arrière. La lame est presque prête à couper à gyaku kesa giri.

Hasuji – Le plan de coupe

La section de la lame d’un nippon to est symétrique et il est fait pour la coupe rectiligne. L’usage en est aussi possible sur l’adversaire. En kamae, la lame est déjà dans le plan de coupe sinon ce sera trop long, en termes de temps, pour développer l’attaque : reprendre un hasuji correct puis couper aura la mort pour résultat. Hasujin’est pas correct pour la coupe qu’on aurait voulu armer : c’est un peu près l’idée de kiri kaeshi, de très loin l’idée de yokomen uchi.

Les déplacements

Ashi (jambe, pied) : le pas.

- Tsugi ashi : un pas chassé ou presque. La jambe arrière est moteur.

- Okuri ashi : un pas chassé ou presque. La jambe avant est moteur.

- Ayumi ashi : un pas, la jambe arrière passe devant. Etc…

« Les mouvements des pieds

Dans cette Voie, les jambes “yin” et “yang” signifie ne pas actionner un seul des deux pieds. Que ce soit au moment de pourfendre, au moment de se reculer, même au moment d’intercepter, les deux jambes doivent être actives : droite-gauche, droite-gauche, c’est-à-dire “yin” et “yang”. J’insiste encore une fois sur le fait qu’il ne faut jamais actionner qu’une seule jambe. Réfléchissez-y bien. »

– Musashi Miyamoto, Gorin no sho

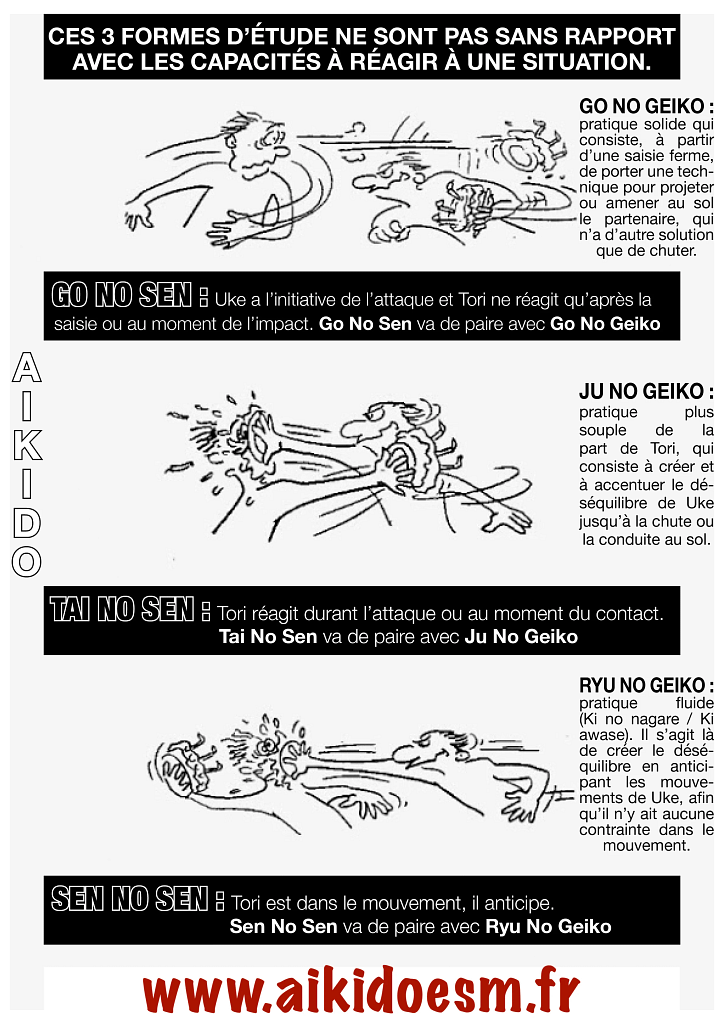

Sen – L’initiative

Il existe trois manières de prendre l’initiative (ce qui implique qu’à aucun moment on ne subit !) : en avançant, en restant sur place ou en reculant. D’où l’importance de savoir pourfendre ou frapper de ces trois façons.

Sen no sen : attaquer en avançant (irimi ou iraki irimi), prendre l’initiative de l’attaque et pourfendre l’adversaire en le prenant par « surprise ». Passer de to ma à ma (casser la distance).

Taï no sen : attaquer pendant qu’il lance son attaque. Rester en ma sur place pour transformer ma en chika ma.

Go no sen : attaquer après que le combattant opposé a lancé son attaque (au moment de l’impact). Passer de chika ma à ma, reculer (hiki/iraki hiki).

« Trois façons de prendre l’initiative

Il y a trois initiatives différentes possibles à choisir :

- attaquer le premier l’adversaire. C’est l’initiative de provocation.

- l’initiative à prendre lorsque l’adversaire attaque. C’est l’initiative d’attente.

- l’initiative à prendre lorsque l’adversaire attaque en même temps qu’il est attaqué. C’est l’initiative mutuelle.

Ce sont là, trois façons de prendre l’initiative. Dans tout combat, au début, il n’y a que ces trois façons de prendre l’initiative. Selon la façon de prendre l’initiative, on peut déjà parvenir à la victoire. Donc, prendre l’initiative est la première chose à faire dans la tactique. Plusieurs détails apparaissent dans la manière de prendre l’initiative. Selon les circonstances et l’occasion, en épiant les intentions de l’adversaire, prendre l’initiative. Ainsi, l’on parvient à la victoire grâce à la sagesse de la tactique.

Attaquer le premier l’adversaire

- Initiative de provocation : elle est de plusieurs sortes. Si vous voulez attaquer le premier, demeurez calme et, brusquement, attaquez avec rapidité et ainsi prenez l’initiative. Attaquez extérieurement fort et avec rapidité, tandis que le fond de votre esprit reste stagnant. Ou bien mettez de la force coûte que coûte dans votre esprit, et manœuvrez vos jambes un peu plus rapidement qu’à l’habitude, et aussitôt que vous approchez du côté de votre adversaire, passez à l’assaut d’un seul coup. C’est là l’initiative. Ou bien laissez votre esprit dans le vague et ayez constamment la ferme volonté de passer à l’assaut de votre adversaire du début à la fin du combat. Mettez votre force jusqu’au fond de votre esprit afin de parvenir à la victoire. Tout cela est « initiative de provocation ».

Initiative d’attente

- Initiative d’attente : lorsque votre adversaire passe à l’assaut et arrive vers vous, demeurez indifférent et faites semblant d’être faible. Lorsqu’il se rapproche encore plus, reculez fort et faites semblant de bondir en arrière. Lorsque vous découvrez que votre adversaire ralentit quelque peu son assaut, passez d’un seul coup à la contre-offensive et enlevez la victoire. C’est le premier cas. Lorsque votre adversaire passe à l’assaut, vous aussi passez encore plus fort à l’assaut. Et si le rythme de l’assaut de votre adversaire change, utilisez bien cette occasion et enlevez la victoire. C’est aussi un principe de l’initiative d’attente.

Initiative mutuelle

- Initiative mutuelle : si votre adversaire a un assaut rapide, alors que le vôtre soit tranquille mais fort. Puis, lorsque votre adversaire s’approche encore plus de vous, prenez une mise en garde décisive et saisissant un instant d’hésitation chez votre adversaire, attaquez-le fort immédiatement et enlevez la victoire. Lorsque votre adversaire passe à l’assaut tranquillement, vous passez aussi à l’assaut un peu rapidement, le corps un peu décontracté. Et lorsque votre adversaire s’approche un peu plus, corrigez-le un peu, et selon ses actions, emportez fortement la victoire. Ce sont les moyens de l’initiative mutuelle.

Sur la base de tout ce que je viens d’écrire, réfléchissez bien. On adopte l’une de ces trois initiatives selon les circonstances et l’avantage qu’elles présentent sur le moment. Je ne dis pas qu’il faut que vous passiez toujours le premier à l’assaut, mais tout de même, il vaut mieux avoir l’assaut de votre côté afin de manœuvrer l’adversaire. Dans tous les cas, prendre l’initiative signifie parvenir à la victoire sous l’effet de l’intelligence de la tactique. Exercez-vous bien. »

– Musashi Miyamoto, Gorin no sho

Musubi – Le lien

Il faut agir comme si on lisait en l’adversaire. On est lié à lui, on devine ses désirs comme la meilleure des épouses pour son époux. Il faut faire le vide en soi et les intentions de l’opposant doivent résonner en nous.

« Devenez votre adversaire

“Devenez votre adversaire” signifie vous mettre complètement à sa place. Si nous voulions placer cela dans la vie quotidienne, nous pourrions le comparer à des gens qui s’imaginent qu’il est fort bien qu’un voleur soit enfermé dans une bâtisse après son méfait. Ils pensent qu’il est féroce, mais mettez-vous à la place du voleur. Seul, il tient tête à tout le monde et il est plutôt terrifié de se voir encerclé sans découvrir aucune issue. Celui qui est encerclé est comme le faisan et ceux qui lui donnent l’assaut sont comme des faucons. Méditez bien là-dessus. »

– Musashi Miyamoto, Gorin no sho

Les arts inspirés du kenjutsu

Les créations modernes ne font pas partie de fait du courant kenjutsu.

- Cependant, certains maîtres dont Mochizuki Minoru sensei et Yoshio Sugino sensei pour le Katori Shinto Ryu ou Inaba sensei pour le Kashima Ryu ont pratiqué le kenjutsu dans une koryū pour ensuite intégrer cette étude du sabre dans un gendai budo. Cette démarche possède sa légitimité sans remplacer le courant central de la koryū historique.

- Un développement récent du kenjutsu a abouti à la création du kendo. Sa principale influence est le Ittō-ryū de la famille Ono appelée Ono-Ha Ittō-Ryū, représentée aujourd’hui par le grand maître Sasamori Takemi sōke.

- Il a également été d’une importance fondamentale dans la genèse de l’aikido ; une forme de kenjutsu, inspirée du Kashima-shinryū, est pratiquée par les aikidokas sous la dénomination aiki-ken.

- L’aïkibudo transmet le Katori Shinto Ryu issu de Sugino sensei.

L’art du sabre comprend également deux autres volets d’étude :

- l’art de dégainer (iai) et frapper dans le même mouvement : iaijutsu dont une évolution a abouti au iaido ;

- l’entraînement aux coupes sur des bottes de bambou (ou éventuellement des carcasses d’animaux) : batto do, tameshi giri (ce dernier terme désignant le test de la lame).

LES ARTICLES DE L’AIKIDO ESM DE MOUSSY-LE-NEUF EN SEINE-ET-MARNE 77 :

- Kuzushi – 崩し

- Shuhari en Aikido

- Les points clés en Aikido

- AIKIDO – Préparation

- Techniques d’Aïkido

- Préparation aux passages de grade Dan

- Daïto-ryu Aïki-jujutsu

- Aïkido Waza – les différentes techniques de travail

- Ukemi en Aïkido

- Senpai – Kohai – Dohai

- Budo

- Ame no Tori Fune

- Aïkido Entretien des Tenues et du Matériel