Iaïdo

Iaïdo

L’iaidō (居合道) est un art martial d’origine japonaise basé sur l’action de dégainer le sabre et de frapper (de taille ou d’estoc) en un seul geste. Plus exactement, le but est d’exécuter une technique, avant l’adversaire, choisie en fonction du lieu et du contexte de la situation. Tout comme pour les autres budō, cette discipline se focalise principalement sur la perfection des mouvements et la démarche spirituelle (influence du zen), l’efficacité technique, quant à elle, devient de plus en plus importante au fur et à mesure que le pratiquant augmente en grade. Depuis quelques années, certains sensei japonais prônent une démarche plus offensive, dirigée vers un iaidō de « combat », plus proche du iaijutsu.

Iaïdo – Description

Le terme iaidō (居合道) est composé de trois kanji signifiant approximativement :

- vivre, exister (居, i)

- l’harmonie, l’union (合, ai)

- la voie (道, dō)

Iaidō peut donc se traduire par « la voie de la vie en harmonie », ou « exister en union avec la voie ». Le préfixe « i » peut aussi être interprété par le chiffre 1, l’unité : La voie de l’unité de l’individu, en lui-même pour être en harmonie avec soi et avec les autres.

Nakamura Taisaburō hanshi, 10ème Dan, en dit ceci :

- Iai to wa, hito ni kirarezu, hito kirazu (le Iai c’est ne pas tuer les autres et ne pas se faire tuer par eux à la fois).

- Jiko no renma ni, shugi no michi (l’entraînement, le polissage des aptitudes, la voie de la discipline, c’est se cultiver soi-même).

L’essentiel de la pratique du iaidō consiste en l’apprentissage et l’exécution de kata (séquences de mouvements précis), s’exécutant la plupart du temps seul et correspondant à un scénario. Ils démarrent soit debout (tachi iai), soit à genoux au sol (seiza), soit dans une position avec un seul genou au sol (tate hiza). Ces formes constituent autant de supports à l’enseignement et permettent la transmission de l’ensemble des techniques d’une école.

Ces katas se composent à la base des quatre mêmes étapes :

- dégainé et première coupe (nukitsuke ou nukiuchi) ;

- coupe principale (kiri tsuke ou kiri oroshi) ;

- nettoyage de la lame (chiburi) ;

- rangement de la lame dans le fourreau (notō).

On distingue aussi une partie importante propre à de nombreux kata selon les écoles : furikabutte, l’action de « brandir le sabre ». De nombreuses variantes, coupes, frappes d’estoc, frappes avec la poignée du sabre, sont ajoutés dans certains kata.

Ces kata doivent être « habités » par le pratiquant, et induisent des notions fondamentales propres à tous les budō :

- zanshin : la vigilance active, le ressenti, la perception de l’environnement ;

- seme : la menace, construction de l’attitude exprimant la capacité de réaction instantanée ;

- metsuke : le regard global, non focalisé, perception visuelle large ;

- kokoro : le cœur, l’esprit, l’audace, l’honnêteté, la sincérité (terme difficilement traduisible).

Iaïdo – Histoire

Iaïdo – Avant le xxe siècle

Autour de la pratique du sabre des samouraïs existaient deux types de koryu (écoles anciennes) complémentaires, les ken-jutsu ou techniques de maniement du sabre, et les iai-jutsu, techniques consistant à trancher en dégainant. L’iai a été codifié à la fin du XVe siècle par Hayashizaki Jinsuke Shigenobu, et rapidement répandu à travers les écoles traditionnelles. Shigenobu serait le nom d’une personne née à Sagami (actuellement Kanagawa) en Tenmon 17, soit 1549.

Selon des récits plus anciens, les techniques de Shigenobu ont porté différents noms : Hayashisaki, Shinmei Muso, Shin Muso, Shigenobu. Il existe de nombreuses variations dans la biographie de Shigenobu et il est difficile, parmi tous ces récits, d’établir une certitude. Mais on peut dire qu’ils ont pour point commun de désigner Shigenobu comme celui qui est à l’origine des différents styles de Iaïdō ; parmi ceux-ci, on compte Tamiya Heibei Narimasa (style Tamiya), Katayama Hoki Morinaga Yasu (style Hoki). Le sanctuaire du Iai Hayashisaki se trouve à Murayama, Yamagata ken.

Miyamoto Musashi

Miyamoto Musashi créa une koryu nommée tout d’abord Niken ryū (École des deux sabres), puis Niten ryū (École des deux cieux), puis Niten Ichi Ryu (École des deux ciels comme une terre), mais ayant un style hors du commun (utilisation simultanée de deux sabres, l’un court, l’autre long) et peu d’audience auprès de l’empereur.

Son apport tant technique que stratégique (positionnement lors d’attaques multiples, prise en compte du terrain, de l’environnement, des conditions météo) fut considérable pour les kendoka et iaidoka modernes. Il fit du bokken une arme à part entière, aussi létale qu’un katana ; il fut le lien entre le combat d’extérieur avec katana et wakizashi ou katana seul et du combat d’intérieur avec uniquement le wakizashi, à cause de l’encombrement du katana trop long pour être efficace dans les demeures du Japon d’alors.

Ses duels les plus emblématiques sur une soixantaine au total, sont décrits dans La pierre et le sabre et La parfaite lumière. Son style, très individuel, s’apparente plus au duel tel qu’on le connaît en Occident (comme au temps du Roman de cape et d’épée, de l’escrime et des bretteurs). La survivance de son style est assurée par une lignée de maîtres qui descendent directement des disciples de Musashi. Cette école est la Hyōhō Niten Ichi Ryū (Première École des deux cieux). Le hyōhō (stratégie) est un enseignement capital dans son école. Elle est dirigée aujourd’hui par le 11e successeur de Miyamoto Musashi, Iwami soke.

Iaïdo – xxe siècle

Ce n’est qu’au xxe siècle que le terme iaidō fait son apparition, et devient un art plus philosophique, consacré à la recherche du geste pur et à l’éveil spirituel. Un nom important à citer pour cette évolution est Nakayama Hakudo (entre autres 29e soke de Muso Shinden Ryu Iaidō, soke de Shinto Muso Ryu Jodo).

Les katas enseignées par les koryu répertorient les gestes et situations courantes de combat. Leur pratique permet un apprentissage conduisant à une fluidité des mouvements et une réponse rapide dans ces situations de combat.

Les deux koryu qui recensent le plus d’élèves dans le monde sont Musō Jikiden Eishin Ryū et Musō Shinden Ryū. Comme la très grande majorité des écoles d’iai, elles sont issues de Hayashizaki Ryū, style proposé par le fondateur qui s’est ensuite subdivisé en de multiples koryu. Bien qu’issues d’une seule et même ryu (école), les deux enseignements se sont séparés en 1936. Il existe donc également de nombreuses autres koryu actives, certaines n’enseignant que l’iai comme Hoki-ryū, d’autres pluri-disciplinaires comme Katori Shintō Ryū, Suiō-ryū (Take No Uchi, Kashima Shintô Ryu). La tradition de ces koryu s’est perpétuée sans interruption d’enseignement parfois depuis plusieurs siècles.

Iaïdo – Liste des koryu de Iaïjutsu de la Nihon Kobudo Kyokai établie par Guy Buyens en février 2009 :

- Hayashizaki Muso ryu iaijutsu (林崎夢想流居合術)

- Muso Jikiden Eishin-ryu Iaijutsu (無雙直傳英信流居合術)

- Tamiya-ryu Iaijutsu (田宮流居合術)

- Suiō-ryū Iai Kenpō (水鷗流 居合 剣法)

- Hoki-ryu Iaijutsu (伯耆流 居合術)

- Enshin-ryu Iai Suemonogiri Kenpo (円心流居合据物斬剣法)

- Kanshin-ryu Iaijutsu (貫心流居合術)

Iaïdo – Avec les koryu qui intègrent le Iaïjutsu dans leur curriculum :

- Kashima Shinto-ryu Kenjutsu (鹿島新當流剣術)

- Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu Kenjutsu (天真正伝香取神道流剣術)

Iaïdo – Zen Nihon Kendō Renmei

La fédération japonaise de kendo (Zen Nihon Kendō Renmei, dite ZNKR) propose une série de douze katas (formes) nommée zen ken ren iai ou seitei iai. À l’origine, les dirigeants des différentes koryu (traditions martiales japonaises) souhaitaient faire en sorte que leurs cadres acquièrent une certaine pluridisciplinarité. Cette série de kata, provenant de plusieurs koryu, devait permettre – c’était presque un passage obligé à partir de 5ème dan…- aux pratiquants de haut niveau d’avoir un aperçu du Iai.

Aujourd’hui, cette série offre aux pratiquants de kendo et aux débutants dans l’iaidō un ensemble cohérent donnant un aperçu des techniques d’iai sans pour autant s’engager dans une ryu (école). Il s’agit de révéler un « panorama » des katas anciens.

Pour certains puristes, elle est considérée comme un pot-au-feu où tous les goûts se mélangent. Sur la longue durée, les katas d’origines différentes et conçus avec des ambitions différentes perdraient leurs qualités distinctives et de leur richesse plurielle. Il deviendrait difficile de retrouver l’esprit originel qui fait que chaque kata vit pour celui qui tient le sabre.

Comportant à sa création en 1968 sept katas issus essentiellement des koryu Muso Shinden Ryū et Muso Jikiden Eishin Ryū, la série s’est enrichie en 1980 de trois formes supplémentaires, puis en 2001 de deux nouvelles.

Cette série permet la rencontre des écoles autour d’un style qui, pour « artificiel » et contemporain qu’il soit, est commun à de nombreux pratiquants. Elle offre également la possibilité de passages de grades fédéraux, qui sont les seuls actuellement reconnus par l’International Kendo Federation (IKF) et les ministères nationaux appropriés, comme Jeunesse et Sports en France (grade reconnu au niveau international par l’IKF).

Le iaidō et le iaijutsu

Deux termes sont proposés pour désigner l’enseignement des techniques de sabre depuis le fourreau : le iaidō et le iaijutsu.

Si, en règle générale, le terme iaidō est logiquement préféré pour l’usage courant dans la mesure où, aujourd’hui, toutes les pratiques ont la vocation du do (de l’épanouissement personnel), la connaissance de cette notion jutsu est essentielle pour la bonne compréhension des écoles historiques, ou koryu pétris par essence de cette notion. Pratiquer Muso Shinden Ryū (école de iaidō) avec l’esprit jutsu n’a pas plus de sens qu’exécuter des kata de Katori Shinto Ryu (école de iai-jutsu) sans l’idée jutsu composante essentielle de cette école.

Fluidité et justesse vs vitesse et réalisme

Leurs kata spécifiques perdant alors une bonne partie de leur substance technique et historique. Le iaidō (de dō/michi, voie) insiste sur la fluidité et la justesse du mouvement. Le iaijutsu (de jutsu, technique) met l’accent sur la vitesse et le réalisme de la coupe. Respecter ces notions dans la pratique provoque des gestes, des saisies de sabre et des attentions différentes. Le do privilégie fluidité, esthétique, sobriété, le jutsu justesse et efficacité.

De nos jours, la plupart des enseignants admettent cette distinction tout en lui reconnaissant peu de pertinence, car jutsu implique la notion d’efficacité martiale (se débarrasser au plus vite de son ennemi).

Enfin, ces koryu ou écoles anciennes, respectueuses de la tradition et la transmission historique, nomment elles-mêmes leur pratique iai jutsu. De telles résiliences de tradition jutsu qui ne font aucune concession à une quelconque modernité constituent un des principaux dénominateurs communs des budō.

Par ailleurs, on constate la même différenciation en judo et jujutsu, jodo et jojutsu et l’extrême de distance est donnée par les disciplines, qui ont divergé de manière encore plus radicale pour autoriser la compétition. Par exemple, le kenjutsu enseigne comment toucher l’adversaire aux points faibles de l’armure, alors que le kendo accorde des points pour des « touches » aux points forts de celle-ci, sécurisant ainsi les compétitions.

Iaïdo – Technique

Iaïdo – Tenue du sabre

Le sabre se porte et se tient de la même façon que l’on soit droitier ou gaucher. La main droite et la main gauche ont chacune un rôle particulier qui n’est pas directement lié au fait que soit la main dominante ou non. Il existe d’ailleurs des sabreurs gauchers : par exemple Saitō Hajime.

La coupe en iai est perçue comme rapide car le peu de force apparente que nécessite le retrait du sabre tout au long de la saya (ou fourreau) augmente la vitesse. L’iaidō ne nécessite pas ou peu de force, si ce n’est celle nécessaire au maintien du sabre, car la longueur du katana ou shinken (lame d’environ 75 cm) ajoutée à la longueur d’un bras font que l’extrémité de la lame se déplace très vite et c’est cette extrémité (le dernier 1/3) qui sert à trancher. Or le katana pèse entre 1 et 1,5 kilogramme et se déplace à grande vitesse, il faut donc le maintenir assez fermement pour que l’inertie ne le fasse pas partir.

Iaïdo – Yubitsume

La main exerce une prise au-dessus du sabre (le pratiquant est toujours derrière son sabre, seul rempart contre une attaque), les doigts servant au « déroulé » et au maintien ; un yakuza ayant failli, se coupait une phalange de l’auriculaire droit en expiation et l’offrait à son patron, il lui devenait donc extrêmement difficile de se battre, ce doigt étant extrêmement important pour saisir un objet (en l’occurrence la poignée du sabre, cependant cela est valable pour tout manche d’outil). Ce rituel d’automutilation se nomme yubitsume. À l’origine, le yubitsume était une coutume des tenanciers de tripots et autres casinos clandestins pour punir un mauvais client (entre autres), les samouraïs qui jouaient de l’argent craignaient donc le yubitsume, non seulement car il les pénalisait au sabre mais également par ce qu’il exposait leur vice aux yeux de la société, entraînant ainsi une double humiliation.

Iaïdo – ENTRER DANS LE DOJO

Iaïdo – Entrainement

L’entraînement au iaidō peut se qualifier de pratique individuelle – collective.

Individuelle, car sans partenaire direct, hormis dans la situation virtuelle du kata. Intellectuellement, c’est principalement un travail approfondi sur la concentration. Physiquement, sous des aspects souvent calmes, l’entraînement – surtout pour les départs en seiza (à genoux) ou tate hiza (un genou au sol, assis sur le talon de la même jambe) – fait intervenir des muscles puissant des jambes – fessiers, adducteurs, psoas iliaque, jumeaux, ischio-jambiers, gourmands en énergie, ainsi que toute la ceinture abdominale, à partir de positions en flexion maximum, fourni un effort propre à l’endurance et la puissance (force-vitesse).

Cette pratique bien menée ne provoque aucun traumatisme, et peut se poursuivre sans problème jusqu’à un âge avancé, avec toutefois une réserve pour les genoux. On note en effet que certaines écoles exigent le port de protections type genouillères, lors de la pratique des kata notamment.

Collective, car l’exercice d’apprentissage demande un rythme spécifique pour chaque niveau d’étude et pour chaque école. Ce rythme, ce déploiement collectif d’énergie, appelé ki awase, « porte » le pratiquant, bien au-delà du stade où il aurait arrêté s’il était seul. De plus, l’exercice consistant à suivre exactement le rythme du professeur ou d’un élève avancé, fait partie de l’étude dans l’objectif de la mise en harmonie instantanée indispensable lors d’un duel (i – unité, ai – harmonie).

Iaïdo – QUITTER LE DOJO

Iaïdo – Matériel

L’entrainement se fait avec un iaïtō ou un bokken afin de pas abîmer son katana ou son shinken. En effet, l’utilisation d’un katana peut provoquer un accident chez les débutants (un proverbe japonais prétend que si l’on approche ses doigts du fil d’un katana, ceux-ci seront instantanément découpés…).

Le wakizashi et le katana forment le daisho. Le wakizashi est un sabre court manié d’une seule main, il servait d’arme secondaire, et sa présence était donc salutaire pendant les mêlées les plus intenses. Dans le Japon médiéval, une fois au corps à corps (moins d’un mètre), un sabre de petite taille était en effet préférable à un sabre de grande taille pour, comme avec une dague, achever un ennemi à terre, viser les points faibles de l’armure et lui trancher la gorge / le décapiter. Cependant, le Iaidō se pratique essentiellement avec un Katana.

Iaïdo – Tenue

Le keikogi du iaidōka est composé d’un gi en coton, d’un hakama, d’un obi (d’une largeur de 13 à 14 cm) ; on peut porter des tabi. La couleur « historique » est le blanc, couleur du deuil et de la mort au Japon mais beaucoup de iaidōka portent le bleu car pratiquant aussi le kendo, le noir est aussi utilisé ainsi que le panachage de ces trois couleurs ; toutefois le gris, le marron, le vert ainsi que les obis rouges et blancs (dans ce cas très larges > 14 cm) sont réservés par tradition aux sensei japonais. La règle étant d’afficher une tenue cohérente (hakama blanc/iaidogi blanc, hakama noir/iaidogi noir, etc.).

Il n’y a aucune notion de grade (kyu et dan) dans le choix des couleurs.

Iaïdo – Liste des katas de la ZNKR

Vous trouverez ci-dessous la liste des 12 katas ainsi que liens des vidéos associées. Elles vous permettront d’avoir un aperçu de chaque forme et des principales erreurs à éviter.

- MAE = Avant. Commençant à partir d’une position agenouillée, prévoyant une attaque frontale.

- USHIRO = Arrière. Commençant à partir d’une position agenouillée, prévoyant une attaque de l’arrière

- UKENAGASHI = Recevoir, Parer et Couper. Commençant à partir d’une position agenouillée, paré une attaque de la gauche.

- TSUKA-ATE = Frapper avec la Poignée. Commençant à partir d’un genou surélevé, position assise, prévoyant deux attaquants, avant et arrière.

- KESAGIRI = Coupe diagonale. Commençant à partir d’une position debout, prévoir un attaquant approchant.

- MOROTE-ZUKI = Poussée à deux mains. À partir d’une position debout, prévoir trois attaquants qui s’approchent, deux en avant et un derrière.

- SANPŌGIRI = Coupe à trois directions. À partir d’une position debout, prévoir trois attaquants qui s’approchent, chacun à la droite, gauche et avant.

- GANMEN-ATE = Frappe au visage. Commençant à partir d’une position debout, prévenant deux attaquants approchant, avant et arrière.

- SOETE-ZUKI = Poussée de main jointe. Commençant depuis une position debout, prévoit une attaque de la gauche.

- SHIHŌGIRI = Coupe à quatre directions. À partir d’une position debout, prévoir quatre attaquants qui s’approchent.

- SŌGIRI = Coupes complètes. Cinq coupes différentes et complètes. À partir d’une position debout.

- NUKIUCHI = Effet soudain. Éviter, puis répondre à une attaque de l’avant. À partir d’une position debout.

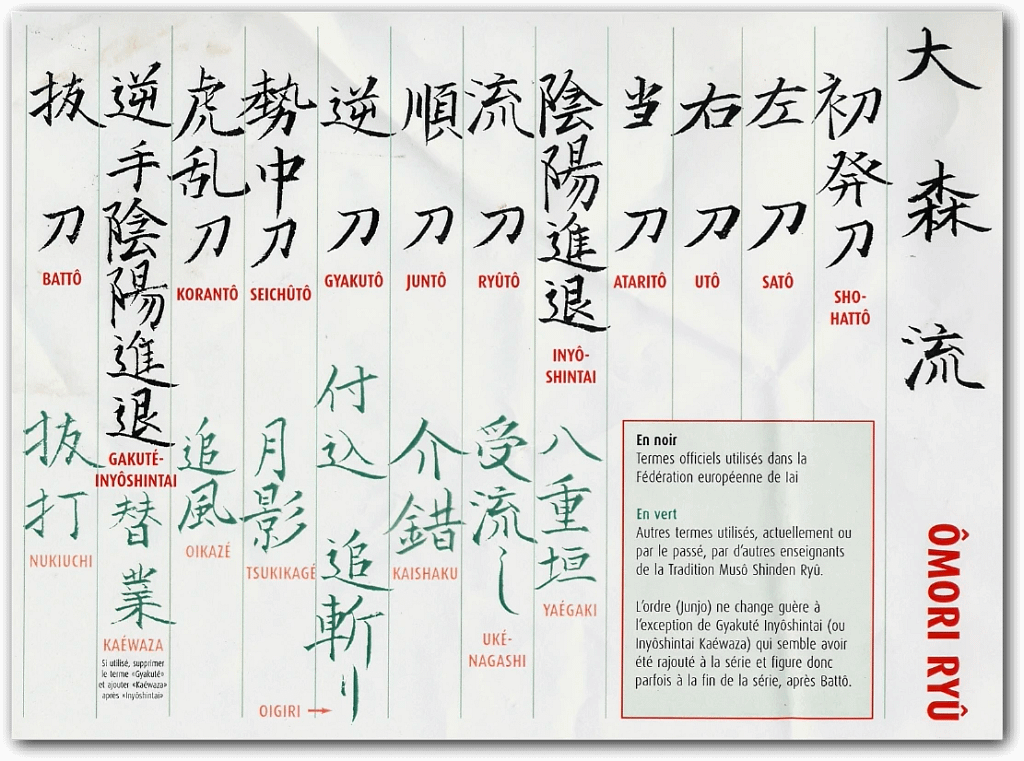

Nomenclature des katas de Iaido – MSR

SHODEN (Omori)

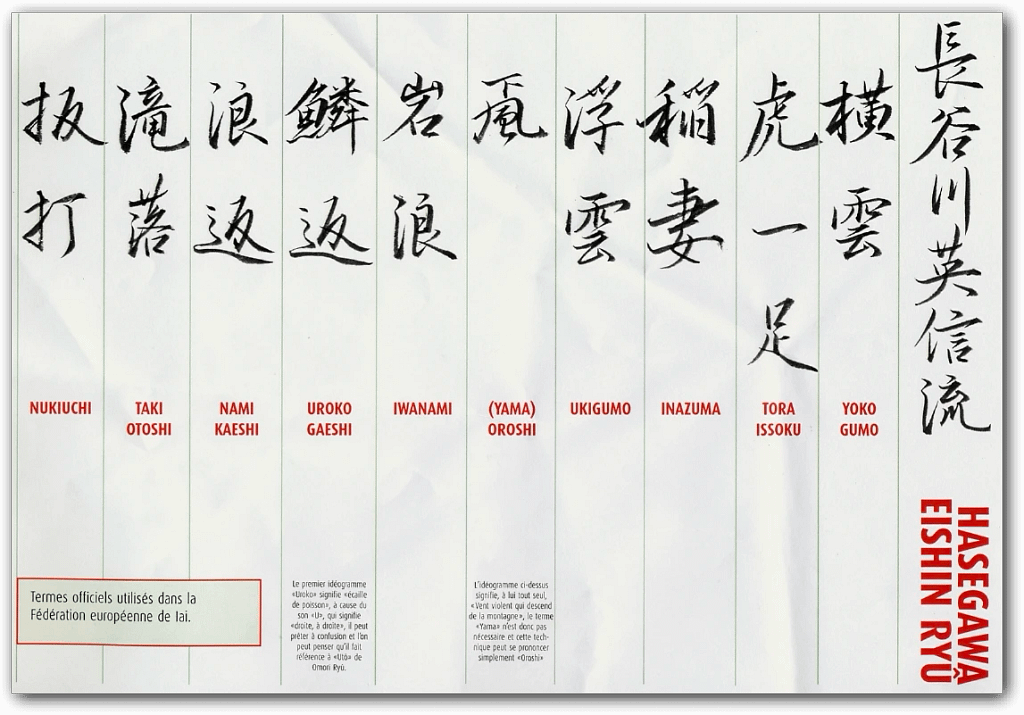

CHUDEN (Hasegawa)

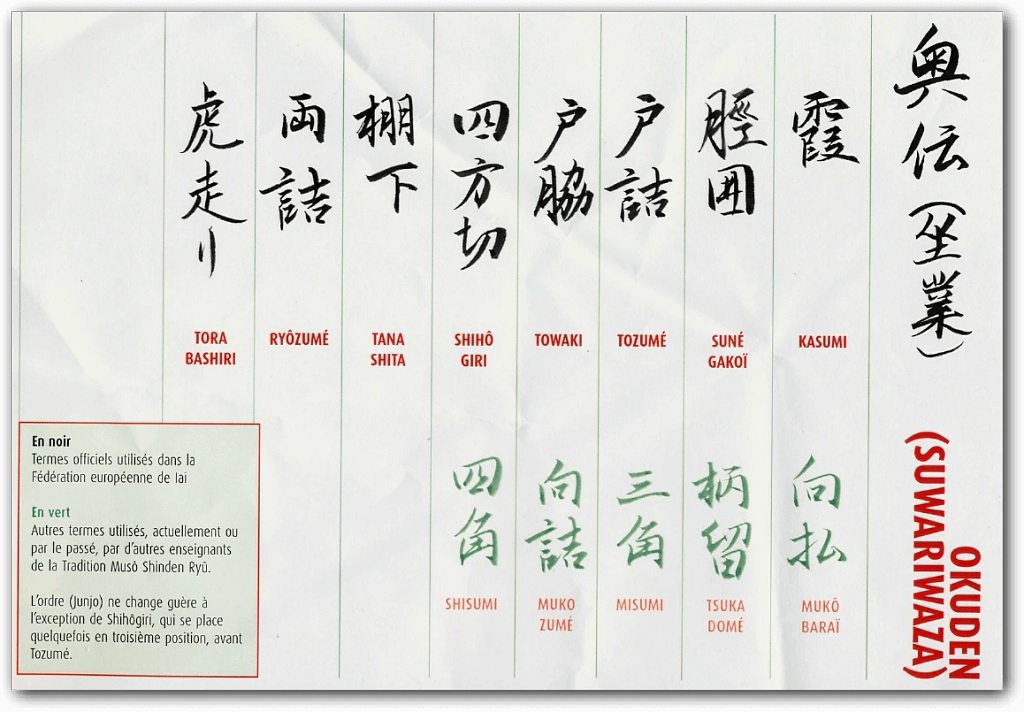

OKUDEN (Suwari Waza)

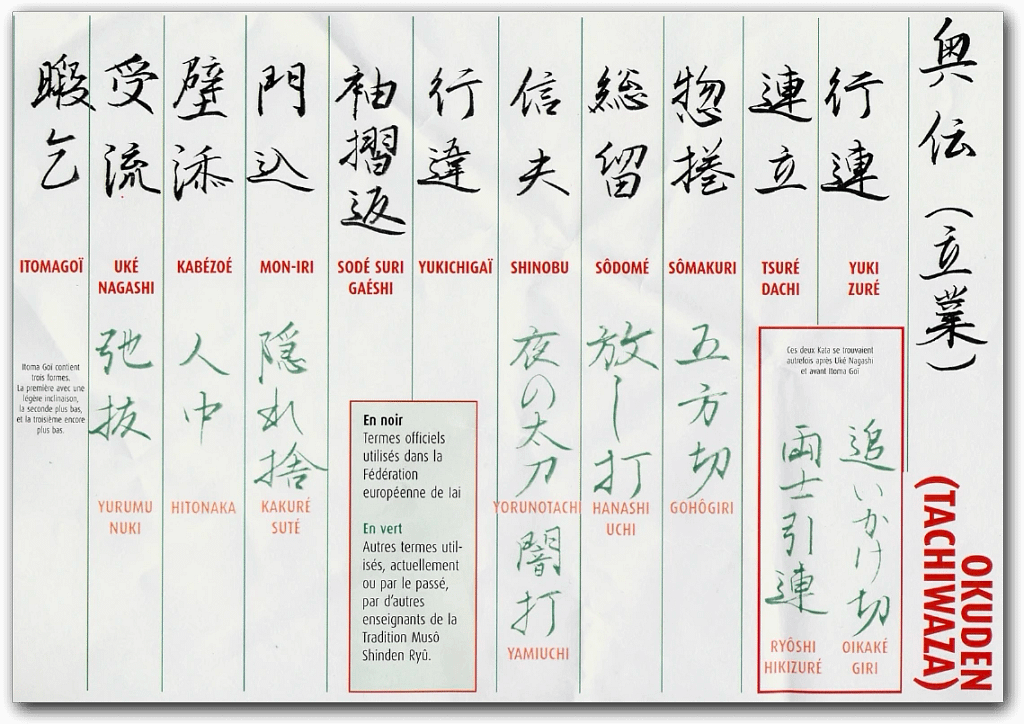

OKUDEN (Tachi waza)

Musō shinden ryū

Musō shinden ryū (夢想神伝流) est une branche du iaidō qui peut avoir comme origine le fondateur du iaidō, un samouraï du nom de Hayashizaki Jinsuke Minamoto no Shigenobu. Cette koryū (« école ancienne ») d’escrime (iai), qui vit le jour pendant la période Edo, a été préservée dans une ligne continue de maîtres, à travers les siècles. Elle a été codifiée par maître Nakayama Hakudo (1869-1958).

Terminologie

En décomposant Musō shinden ryū, on obtient :

- mu (夢), « rêve » ;

- sō (想), « pensée » ;

- shin (神), « dieu » ;

- den (伝), « racine »,

- ryū (流), « école ».

Cela signifie donc « une école développée selon une vision divine apparue lors d’un rêve ». Ou plus simplement parfois par « transmission d’une vision divine ».

Style MusO shinden ryU

Le style Musō shinden ryū comporte des techniques pratiquées en solo et des techniques pratiquées à deux, les premières étant les plus enseignées.

Celles-ci consistent en trois séries :

- shoden, dont l’origine est l’école Omori ryū ;

- chuden, dont le fondement est l’école Hasegawa eishin ryū

- et okuden, qui est la série la plus ancienne, traditionnellement réservée aux pratiquants confirmés.

Il existe trois séries de katas au sein de cette école. Et à chaque série correspondent trois niveaux de maîtrise :

- Shoden (sho, « commencement », den, « initiation ») : série de base permettant la recherche de la simplicité.

- Chuden (« enseignement avancé », à partir du premier dan) : série de katas pour la recherche de l’élégance.

- Okuden (« enseignement profond », à partir du troisième dan) : série pour la recherche de l’efficacité.

On ne peut pas parler de Musō shinden ryū sans citer Okada Morihiro Hanshi (1893-1984), qui fut le disciple de Nakayama Hakudo Hanshi pour le kendo et le disciple direct de Hashimoto Toyo Hanshi pour le iaïdo.

1er niveau : Shoden – omori ryU

Cette série se pratique essentiellement en seiza (à genoux). Dans les quatre premiers mouvements, shohatto, sato, utoet atarito, le pratiquant « subit » une attaque et réagit en se tournant vers son adversaire, en le menaçant (seme) par la sortie du sabre et un mouvement d’avance, puis en effectuant une coupe de haut en bas (shomen, kiri otoshi). Le kata koranto reprend shohatto mais en position debout.

Les katas inyoshintai et gyakute inyoshintai commencent comme shohatto mais se poursuivent debout ; après le premier kiri tsuke, au moment où il rengaine, le pratiquant « encaisse » une nouvelle attaque. Dans le kata seichuto, l’attaque vient de la droite, le nuki tsuke consiste à se lever et bloquer le dégainage de son adversaire virtuel par une coupe diagonale, kesa giri, sur l’avant-bras.

Pour le mouvement ryūto, le pratiquant se lève pour échapper à une attaque venant de sa gauche. Pour gyakuto, l’attaque vient de face, et le pratiquant se lève en reculant avant de contre-attaquer. Le kata batto est un mouvement qui se fait « sur place ». Après avoir dégainé, le pratiquant se dresse à genoux en armant sa coupe, puis effectue la coupe en redescendant son bassin. Le kata junto est particulier : le pratiquant joue le rôle du kaishakunin, l’assistant au seppuku qui décapite l’exécutant. C’est donc un mouvement empreint de solennité.

Cliquez sur le nom de chaque Kata pour accéder aux vidéos :

- Shohatto (初発刀) (sho/hat/to) : « début / vers l’avant / sabre ». Premier sabre

- Sato (左刀) (hidarito) : « gauche ». (Sortir) le sabre à gauche

- Uto (右刀) (migito) : droite. (Sortir) le sabre à droite

- Atarito (当刀) (ushiro) : arrière. (Sortir) le sabre derrière

- Inyoshintai (陰陽進退) (yaegaki) : inyo, « yinyang » ; shin, « progression » (進) ; tai, « recul » (退). Principes opposés (avancer, reculer)

- Ryūto (流刀) (ukenagashi) : uke, « recevoir » ; nagashi, « couler ». Le sabre de l’école

- Junto (順刀) (kaishaku) : jun, « ordre ». Le sabre de l’ordre (recevoir un ordre)

- Gyakuto (逆刀) (tukekomi ou oikiri) : gyaku, « inverse ». Le sabre inversé

- Seichuto (勢中刀) : tsukikage, « ombre faite par la lune » (tsuki, lune ; kage, « ombre »). Le sabre semi-redressé

- Koranto (虎乱刀) : oikaze, « le vent poussant dans le dos ». Le sabre du tigre

- Gyakute inyoshintai (逆手陰陽進退) (inyoshintai kaewaza, hizakakoi) : te, te no uchi. Principes opposés et main inversée

- Batto (抜刀) : nukiuchi, batto ; nuki, « dégainer ». Le sabre qui sort

Les techniques se pratiquent en position assise, dite tate hiza. Ōe Masamichi a créé le kata appelé haya nuki, consistant à enchaîner les mouvements debout.

2ème niveau : Chuden – hasegawa eïshin ryU

- Yokogumo (横雲) : « banc de nuages »

- Tora issoku (虎一足) : « pas de tigre »

- Inazuma (稲妻) : « éclair », « lumière »

- Ukigumo (浮雲) : « nuage flottant »

- Yamaoroshi (山颪) : « vent descendant des montagnes »

- Iwanami (岩浪) : « vagues heurtant les rochers »

- Urokogaeshi (鱗返) : « mouvement circulaire des écailles de dragon »

- Namigaeshi (波返) : « vagues tournantes »

- Takiotoshi (滝落) : « chute d’eau », « cascade »

- Nukiuchi (抜打) : « couper » (coupure soudaine ou joi-uti)

3ème niveau : Okuden

Les techniques se pratiquent en position assise, dite tate hiza et debout, dite tachi-waza, ce 3ème niveau nécessite une très bonne maitrise des niveaux 1 et 2.

Tate hiza

- Kasumi (霞) : « brume »

- Sunegakoi (脛囲) : « couvrir le tibia »

- Tozume (戸詰) : « gêné par la porte »

- Towaki (戸脇) : « à côté de la porte »

- Shihogiri (四方切) : « attaquant les quatre côtés »

- Tanashita (棚下) : « étagère »

- Ryozume (両詰) : « bloqué de tous côtés »

- Torabashiri (虎走) : « course du tigre »

Tachi-waza

- Yukizure (行連) : « accompagner »

- Tsure-dachi (連だち) : « être mené »

- Somakuri (惣巻) : « continuer l’attaque »

- Sodome (総留) : « arrêt »

- Shinobu (信夫) (shino, « espion » ; bu, « guerre ») : « se dissimuler »

- Yukichigai (信夫) : « attaque soudaine », « de rencontre »

- Sodesuri-gaeshi (袖摺返) : « pousser la foule »

- Mon-iri (門入) : « passer la porte »

- Kabezoi (壁添) : « le long du mur »

- Uke-nagashi (受流) : « flux de réception »

- Itomagoi 1 (暇乞) : « adieu 1 »

- Itomagoi 2 (暇乞) : « adieu 2 »

- Itomagoi 3 (暇乞) : « adieu 3 »

- Ryoshi-hikizure (両ひ引連)

- Oikake-giri (追掛切)

- Gishiki (儀式)

Iaïdo en Europe et en France

La Fédération Européenne de Iaï (F.E.I.), sous la direction technique de Malcolm Tiki Shewan et de Pascal Krieger (également directeur technique de la Fédération Européenne de Jōdō et 10ème de Shodō, calligraphie japonaise) a choisi comme école de référence « MUSO SHINDEN RYU » en raison de sa rigueur pédagogique et de son universalité.