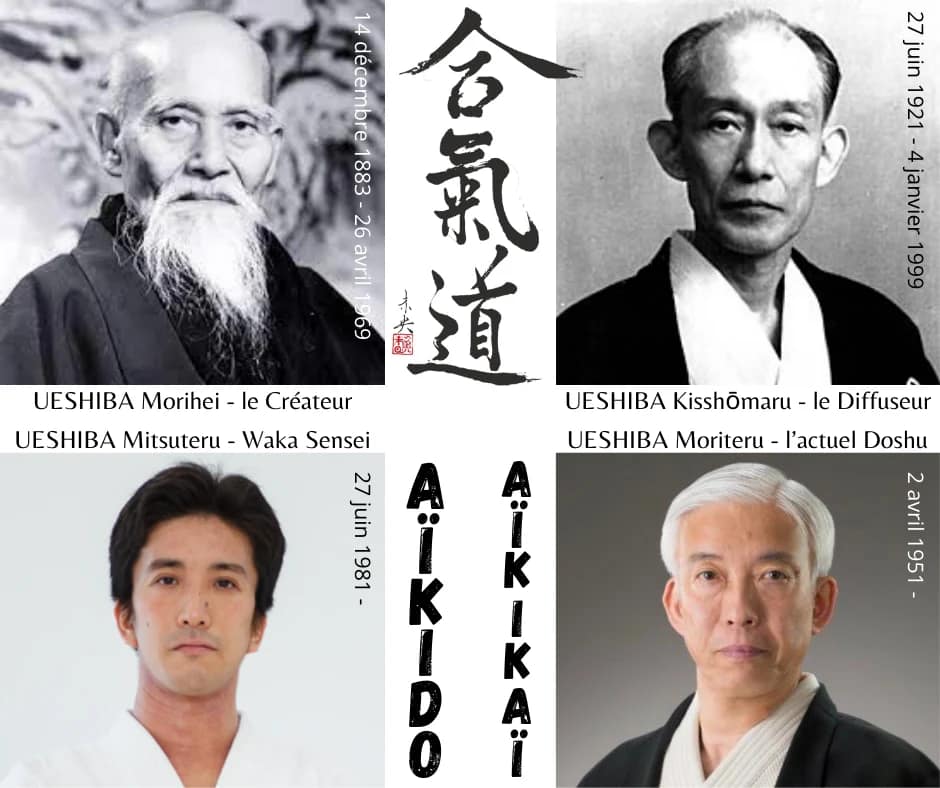

Histoire de l’Aïkido, art martial japonais fondé par Ueshiba Morihei et codifié par Ueshiba Kisshōmaru.

Histoire de l’Aïkido et de la famille Ueshiba

L’aïkido (合気道) est un art martial japonais (budo), fondé par Morihei Ueshiba O sensei entre 1925 et 1969. L’aïkido a été officiellement reconnu par le gouvernement japonais en 1940 sous le nom d’aikibudō. Et sous le nom Aikido en 1942 donné par la Dai Nippon Butoku Kai organisme officiel. Il a été créé à partir de l’expérience que son fondateur avait de l’enseignement des koryu (écoles d’arts martiaux anciennes). Essentiellement le ju-jitsu de l’école daitō ryū, le kenjutsu (art du sabre japonais) et l’aikijutsu. L’aïkido est né de la rencontre entre ces techniques de combat et une réflexion métaphysique de Morihei Ueshiba sur le sens de la pratique martiale à l’ère moderne.

Taijutsu et Buki-Waza

L’aïkido se compose de techniques avec armes et à mains nues utilisant la force de l’adversaire. Ou plutôt son agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques visent non pas à vaincre l’adversaire, mais à réduire sa tentative d’agression à néant. L’aïkido peut être considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense : une réaction proportionnée et immédiate à une agression. En fait, dans l’esprit de l’aïkido, il n’y a pas de combat, puisque celui-ci se termine au moment même où il commence. Conformément à cette logique, il n’existe pas de compétition d’aïkido. Excepté dans le style Shodokan fondé par Kenji Tomiki (et de ce fait appelé aussi Tomiki ryu, École Tomiki).

De plus l’Aïkido est aussi intimement lié à la religion Shinto. En 1942 Morihei Ueshiba érigea à Iwama un sanctuaire dédié aux 42 dieux et déesses protecteurs de l’Aïkido. L’Aïki Jinja 合気神社 est aujourd’hui classé monument historique.

Dates clés de l’Aïkido

1883

1883 – 14 décembre, naissance de Ueshiba Morihei – Fondateur de l’Aïkido, à Tanabe. Qui se trouve dans la presqu’île de Wakayama, une région rude et peu hospitalière.

À 7 ans, il est envoyé dans un temple bouddhiste proche de la secte Shingon. Pour y étudier les grands textes classiques du confucianisme et les écrits bouddhistes.

Il se passionne immédiatement pour le monde de l’esprit et pour le mysticisme. Inquiétant ainsi son père qui le pousse vers des exercices physiques, lui enseignant le sumo et la natation.

Il reste marqué par les enseignements qui lui sont donnés au Temple. Lieu privilégié à l’époque, de même que par son maître d’école Tasaburo qui deviendra plus tard une importante personnalité religieuse.

À 18 ans, après avoir obtenu son diplôme. Il part pour Tokyo et trouve un emploi dans le quartier des affaires.

Il passe ses journées à travailler laborieusement. Mais consacre ses nuits à l’étude du Jujutsu avec Tozawa qui enseigne le Kito Ryu.

Il ouvre son propre magasin : établissement Ueshiba, librairie et papeterie scolaire, et satisfait sa soif de connaissances.

La même année, une terrible crise de béribéri le terrasse et le contraint à quitter Tokyo.

Il regagne Tanabe et consacre son temps à se forger une santé de fer. Il reprend sa pratique du Kito Ryu commencé à Tokyo. Fait de longues marches et courses de résistance dans les montagnes avoisinantes. Tout de muscle et très agile avec ses 1.55 mètres et ses 80 kg. Son être tout entier déborde d’énergie et de puissance. Il épouse Hatsu Itokawa, son amie d’enfance.

De plus en plus attiré par le Bujutsu, il part pour Sakai, près d’Osaka. Et y travaille le Jujutsu et le Kenjutsu avec un maître de l’école Yagyu Shinkage : Masakatsu Nakai.

Il en assimile les principes et les techniques.

1903

1903 : la situation entre la Russie et le Japon est très tendue.

Il s’engage dans le 61ème régiment d’infanterie stationné à Osaka.

1904

1904 : il a 21 ans, la guerre russo-japonaise éclate et il se porte volontaire pour rejoindre l’expédition de la Mandchourie.

M. Ueshiba, réputé pour sa détermination au travail, son honnêteté et son habileté à la baïonnette y est envoyé comme caporal. Il revient avec le grade de sergent pour son courage au combat.

1907

1907 : libéré du service militaire, il refuse l’offre de son officier supérieur de s’engager et d’entrer dans l’académie militaire.

Il retourne à Tanabe pour travailler dans la ferme familiale et participe activement à la vie de son village. Devenant conseiller et dirigeant d’une association locale pour la jeunesse.

Cette même année, le judoka Tagaki, lui enseigne le Judo Kodokan.

Il reste 3 ans à Tanabe et se plonge dans toutes sortes d’activités.

1908

1908 : reçoit le diplôme (Menkyo) de l’école Yagyu Shinkage.

1910

1910 : sa fille Matsuko naît. Le gouvernement japonais lance un programme de défrichement et d’implantation d’habitants dans des territoires laissés jusqu’alors à l’abandon.

Ueshiba est vivement intéressé et adhère à un projet d’établissement d’une colonie dans les îles septentrionale d’Hokkaido.

Il constitue son groupe de colons (54 familles soit environ 85 personnes), le nomme groupe Kishu.

Il fait un voyage d’exploration à Shirataki. Juge que la terre, bien que vierge, est assez fertile pour donner des récoltes.

1912

1912 (en mars) : prenant à sa charge les frais de l’expédition, ils quittent Tanabe pour s’établir à Shirataki.

Le groupe sous la direction de Ueshiba parvient à surmonter les difficultés. Et réussit à mener à bien de nombreux projets. Envers et contre tout : cultiver de la menthe, élever des chevaux, se lancer dans l’industrie laitière. Développer l’exploitation du bois de construction.

Le « Roi de Shirataki » se démène pour assurer le succès de cet établissement. Et est à l’origine de nombreuses entreprises ambitieuses comme la rue marchande de Shirataki. L’amélioration des conditions de logement, la création d’une école, d’une infirmerie, l’agrandissement du Temple de Shirataki.

Il fonde « l’association pour la réalisation de la ligne Sekihoku ». Dans l’espoir de voir construire une ligne de chemin de fer dans le district. Qui verra le jour en juin 1918.

1915

1915 : alors âgé de 32 ans. Il fait la connaissance de Sokaku Takeda, le célèbre Maître du Daito-Ryu, le « petit démon de Tengu ».

Ce dernier reconnaît en lui un homme exceptionnel et décide de lui enseigner les techniques secrètes du Daito-Ryu.

À Shirataki, il ouvre un dojo et invite Takeda.

Il lui construit une maison et s’occupe totalement de lui.

1917

1917 : il reçoit le Kyoju dairi du Daito Ryu, attestant de sa maîtrise technique.

Grâce à l’exploitation du bois, Shirataki devient une ville prospère. Mais en mai 1917, le village est détruit par un incendie. Ueshiba, Membre élu du Conseil du village, se voue à la reconstruction de Shirataki.

Son fils ainé Takamori nait en juillet.

À la mi-novembre 1919, il reçoit un télégramme lui annonçant que son père est gravement malade.

Il laisse tous ses biens et possessions à Takeda et quitte Hokkaido. Pour retourner à Tanabe, mettant ainsi fin à une aventure de huit années.

1919

1919 : décès de son père. Rencontre avec le révérend Onisaburō Deguchi de la secte Omoto-Kyo.

Alors qu’il est dans le train, il entend parler d’un homme aux pouvoirs mystérieux, capable de guérir par des prières.

Il décide de faire un détour pour le rencontrer et lui demander de prier pour son père.

C’est à Ayabe, préfecture de Kyoto, qu’il fait la connaissance de Onisaburō Deguchi. Maître spirituel d’une secte en pleine expansion. Omoto-kyo est célèbre pour son chikon kishin (technique de méditation, ascèse mentale qui doit conduire à la sérénité et rapprocher du Divin).

Il reste marqué par cette 1ère rencontre.

1920

1920 (janvier) : lorsqu’il arrive chez ses parents, son père est déjà décédé depuis 2 jours.

C’est une période de confusion intérieure et d’instabilité émotionnelle.

Peu de temps après, à la recherche d’une vie plus spirituelle, il rejoint Deguchi à Ayabe avec toute sa famille.

Pendant huit ans, il vit dans un petit logement situé derrière l’école primaire. À l’intérieur même de l’enceinte sacrée du Omoto-kyo.

Durant tout ce temps, il a la confiance absolue du Maître. Il participe à de nombreux exercices et pratiques spirituelles de la secte.

Très vite, avec l’assentiment de Deguchi, il transforme une partie de sa propre habitation en dojo. Et ouvre le Ueshiba Ju Ku dans lequel il enseigne les arts martiaux, le Daito-Ryu aiki-jujutsu, aux adeptes de l’Omoto-kyo.

Cette année 1920 est l’année des dures et douloureuses épreuves.

Après la mort de son père. Son fils ainé, âgé de 3 ans meurt en août. Puis son 2ème enfant, né en avril disparaît aussi en septembre.

Devant tous ces malheurs, il se tourne vers Deguchi, qui lui apporte la lumière de sa religion.

Tout en s’impliquant dans cet enseignement religieux. Ueshiba enseigne dans son dojo. Et très vite le bruit court qu’il y a, à Ayabe, un maître exceptionnel en arts martiaux.

Le nombre d’adeptes de l’Omoto-kyo augmente et les officiers de la base marine s’y intéressent à leur tour.

Takeda vient même enseigner dans son nouveau dojo.

1921

1921 (11 février) : les autorités décident de supprimer la secte (le 1er incident Omoto), pour propagation de religion non officielle.

C’est sans répercussion sur le dojo déjà renommé.

1921 (27 juin) : nait Kisshōmaru.

Les deux années qui suivent. Ueshiba tente d’aider Deguchi à reconstruire Omoto-kyo, exploite la terre tout en continuant à enseigner au dojo.

Il est persuadé de l’intimité profonde entre les arts martiaux et la culture du sol.

La pratique des arts martiaux devient plus intensément spirituelle. Et il s’absorbe dans l’étude du Kotodama (étude des sons de l’esprit).

Il commence à s’éloigner peu à peu des traditions du Yagyu-ryu et du Daito-ryu Aïki-jujutsu.

Il développe une approche personnelle qui fait de la technique l’application dans le monde visible des principes divins. Brisant par-là même les barrières entre l’esprit, l’âme et le corps.

1922

1922 : il nomme cette synthèse Aiki-bujutsu, et connue du public comme le Ueshiba-ryu aïki-bujutsu.

1924

1924 : est une date cruciale qui conditionne beaucoup de choses dans le développement intérieur de Ueshiba.

Deguchi veut réaliser son grand projet utopique. Fonder un royaume sanctifié qui fonctionnerait sur les bases de ses principes religieux guidé par la lumière de l’Esprit.

Il décide de passer outre l’ordonnance d’assignation à résidence. Et part dans la nuit du 13 février 1924 pour la Mongolie.

Ueshiba l’accompagne pour le protéger.

Le voyage dure 4 mois.

Malheureusement pour le groupe victime d’un complot. Les troupes chinoises sont prévenues de leur présence, les capturent, fusillent les ressortissants chinois qui les accompagnaient.

Au moment où Ueshiba et Deguchi doivent être exécutés. Un membre du consulat japonais intervient, réussit à obtenir leur libération et s’occupe de leur retour au Japon. Où ils sont acclamés à leur arrivée en juin 1925.

1925

Satori : L’Illumination.

1925 : Ueshiba reste très marqué par ses nombreuses rencontres avec la mort. Pendant la grande aventure de Mongolie, et à son retour au Japon. À Ayabe, il approfondit sa recherche sur le vrai sens du Budo. Il s’isole souvent dans les montagnes pour se livrer à une vie d’ascète.

S’intéressant au Sojutsu (technique de lance) et continue son entraînement intensif au sabre et au jujutsu.

Il développe un 6ème sens qui lui permet de ressentir les intentions de son adversaire.

Sa capacité intuitive est extraordinaire et les manifestations de cette force spirituelle apparaissent en de multiples occasions.

Au printemps 1925 : il expérimente le Satori, la révélation, l’illumination.

Satori

Voici comment il décrira ultérieurement cet instant :

« J’eus la sensation, dit-il, que soudainement l’univers tremblait. Qu’une énergie spirituelle, couleur d’or, jaillissait de la terre. Me couvrant d’un voile pour changer mon corps en un corps d’or ».

À cet instant, mon corps et mon esprit devinrent lumière.

Je pouvais comprendre le chant des oiseaux. Me sentant à même de pénétrer les desseins de la divinité créatrice de l’univers.

Je compris que la source du Budo est l’amour divin, l’esprit d’amour protégeant tous les êtres.

Mes joues furent baignées de larmes de joie.

Depuis lors, je suis pénétré de la sensation que la terre toute entière est ma maison. Que le soleil, la lune et les étoiles m’appartiennent.

Je me suis libéré de tout désir. Non seulement pour ma situation, la renommée ou la postérité, mais aussi de celui d’être le plus fort.

J’ai compris que le Budo n’aspire pas à vaincre l’adversaire par la force. Ni à conduire l’univers à sa destruction par les armes.

Le véritable Budo consiste à accepter l’esprit de l’univers. À répandre la paix dans le monde, à accepter et favoriser l’épanouissement de tous les êtres de la nature.

Je compris que la pratique du Budo devait amener à cette plénitude. À cet état de grâce qui permet de ressentir l’harmonie entre le monde temporel et le monde spirituel.

Aïki-Budo

C’est de ce jour qu’il estima devoir désigner son enseignement sous le nom de aiki-budo plutôt que aiki-bujutsu.

La substitution du caractère Dō à celui de Jutsu change entièrement l’esprit de l’étude. On passe de « la technique martiale de l’aïki » à « la Voie Martiale de l’aïki ».

1925 : le nom d’Ueshiba commence à être connu. D’éminents Budoka, personnalités politiques et militaires lui rendent visite. Dont l’amiral Takeshita qui l’invite à Tokyo pour y faire une démonstration devant des notoriétés.

1926

1926 : invité par l’amiral Takeshita. Il se rend à nouveau à Tokyo pour enseigner à la Cour et à la Famille impériale. Aussi bien qu’aux officiers de l’armée et à quelques grands dignitaires du pays.

Il donne un stage spécial de 21 jours aux officiers de la garde impériale. Tous au moins 5ème Dan de Judo ou Kendo.

1927

Installation définitive à Tokyo

1927 (février) : il est à nouveau invité par l’amiral.

Il quitte Ayabe pour la 3ème fois. Avec l’assentiment de Deguchi, décide de s’établir définitivement à Tokyo pour se consacrer à l’enseignement des arts martiaux.

Après avoir enseigné dans différents endroits, le Prince Shimazu fait réaménager la salle de billard en dojo. Mais vite, cette salle devient trop petite.

L’attention du public était captivée par ce nouveau Budo tout juste apparu dans la ville de Tokyo.

1930

1930 : il obtient une villa à Ushigome et débute la construction du dojo.

En attendant la fin des travaux, il établit une salle de fortune à Mejirodai.

Rencontre avec Kano

C’est là qu’en octobre, il reçoit la visite de Jigoro Kano, le créateur du Judo, Maître du Kodokan.

Celui-ci, très impressionné par le travail d’Ueshiba, décide de mandater les plus capables pour étudier avec Ueshiba.

Ainsi, il lui confie Minoru Mochizuki et Jiro Takeda.

1931

Le Dojo est fini en avril 1931 et prend le nom de Kobukan.

Il y a alors des uchideshi, élèves vivant au dojo, la plupart hauts gradés. Le Kobukan commença à être connu sous le nom de « dojo de l’enfer » pour l’intensité de ses entraînements.

Des dojo sont alors crées un peu partout.

Ueshiba se retrouve très occupé à les visiter tour à tour. Très demandé aussi dans le monde de la finance et de la police.

1932

1932 : est fondée la Société pour la Promotion des Arts Martiaux Japonais.

Ueshiba en devient le président.

Un dojo s’ouvre à Takeda et des douzaines d’étudiants vivent là et y travaillent. Mettant en pratique l’idéal du Fondateur : lier les arts martiaux et la culture de la terre.

1935

1935 : grâce à ses relations hauts placées. Il échappe à une arrestation lors du 2ème incident de la secte Omoto Kyo.

Deguchi est arrêté pour crime de lèse-majesté.

À ce moment-là, on lui fait comprendre qu’il doit se tenir éloigné de la secte et de ses membres.

1939

1939 : il est invité en Mandchourie pour y faire une démonstration publique.

C’est cette même année qu’est proposé la restructuration du Kobukan Dojo en fondation.

1940

1940 : la Fondation Kobukai est officiellement déclarée.

1942

1942 : il est envoyé en Mandchourie. Avec la délégation japonaise de promotion du Budo pour le 10ème anniversaire de l’empire Mandchoukouo.

Il effectue sa démonstration en la présence même de l’empereur Pu’Yi.

Pendant les années de guerre, le dojo tourne au ralenti. Les uchi deshi partent au front. Les différents budo passent sous la coupe du gouvernement qui impose un conformisme loin de plaire à son esprit indépendant. Il distribue les postes à responsabilité à ses élèves. Et c’est Kisshomaru Ueshiba qui prend la responsabilité du dojo de Tokyo.

Les militaires et ministres recherchent les conseils d’Ueshiba, mais bientôt le carnage le rend moralement et physiquement malade.

1942 : il démissionne de ses charges officielles et se retire à Iwama. À 120 km de Tokyo, au milieu des bois.

Il estime que le Budo doit être en constante évolution, en accord avec les corps célestes.

Il déclarera dans un article que la 1ère étape de son Budo arrive à sa fin et constitue la base de la 2ème étape, que sa forme doit être continuellement renouvelée.

Son art alors s’appelle Aïki Budo.

C’est pendant la plus sombre période de l’histoire humaine qu’il nomme son école Aïkido : « la Voie de l’Harmonie et de l’Amour ».

Là, il commence la construction du « cercle sacré de l’Aïkido » : l’autel Aïki Jinja avec 43 divinités enchâssées comme gardiennes de l’aïkido, et le dojo extérieur.

La structure de l’ensemble est planifié selon les principes du kotodama, suivant la loi des 3 principes universels : le triangle, le cercle et le carré.

1946

1946 : les Américains ayant interdit la pratique de tous les arts martiaux au Japon, le dojo de Tokyo ferme, jusqu’en 1948.

L’Aïkido est le 1er art martial autorisé à reprendre la pratique en raison de sa tendance pacifiste.

1948

Aïkikaï : Hombu Dojo

1948 : le gouvernement, au travers du Ministère de l’Éducation, reconnaît officiellement la nouvelle structure, la Fondation Aïkikaï le Hombu Dojo, comme la seule organisation nationale à avoir pour vocation la promotion de l’Aïkido, à valeur éducative et d’intérêt public.

Ueshiba place alors son fils Kisshomaru à la tête de l’administration, le chargeant de l’organisation et de la diffusion de son art.

Lui, reste à Iwama dans la contemplation et la pratique des arts martiaux et se retire peu à peu de l’organisation de l’Aïkikaï, tout en continuant à faire des démonstrations.

1960

1960 : la télévision fixe ses techniques sur un film « le Maître de l’aïkido » ; puis il présente l’essence de l’aïkido lors d’une démonstration. Il est honoré du Shijuhosho par l’empereur Hirohito.

1961

1961 : il part pour les États-unis sur l’invitation de l’Aïkikaï de Hawaii.

1962

1962 : il célèbre ses 60 ans de pratique.

1964

1964 : il reçoit à nouveau une distinction spéciale de l’empereur Hirohito.

1967

1967 : on pose la 1ère pierre d’un Hombu Dojo tout neuf à Tokyo, alors que ce même jour, Ueshiba effectue le 1er labour traditionnel de la fête du printemps.

1968

1968 : le nouveau dojo est achevé, il parle alors de l’essence de la technique, fait une dernière démonstration publique.

1969

1969 (janvier) : il assiste à la célébration de la nouvelle année au dojo.

Décès du Fondateur le 26 avril 1969 à l’âge de 86 ans d’un cancer du foie.

Histoire de l’aïkido

Comme la plupart des budō modernes (judo, karaté, kendo…), l’aïkido est l’héritier des arts martiaux développés durant les périodes de guerre, qui furent modifiés lors des périodes de paix (ère Tokugawa) et de la disparition de la classe des samouraïs (restauration de Meiji).

Morihei Ueshiba était un fervent pratiquant shinto, il fut également initié à la religion Ōmoto-kyō, au bouddhisme Shingon et au Kototama. Il avait par ailleurs une expérience réelle de la guerre : il participa à la Guerre russo-japonaise, et nombre de ses élèves moururent durant la Seconde Guerre mondiale. Son parcours, emblématique d’une authentique réalisation spirituelle, le conduisit à recevoir la révélation de nouvelles techniques martiales, et à devoir nous transmettre l’« art de paix », dont le but serait d’améliorer l’Homme, d’un point de vue physique mais surtout comportemental (tolérance et paix) et spirituel.

Histoire de l’Aïkido – Les débuts de l’aïkido au Japon

Après avoir étudié depuis sa jeunesse de nombreux arts martiaux et avoir fait plusieurs rencontres marquantes, Morihei Ueshiba, fréquemment surnommé O sensei (littéralement « vénérable professeur ») par les pratiquants en raison de la maîtrise qu’il avait des arts martiaux, orienta sa pratique vers un art fait ni pour combattre, ni pour vaincre [mais pour] supprimer la notion d’ennemi.

Histoire de l’Aïkido – Les débuts de pratiques de Ueshiba Morihei

À l’âge de 17 ans, il pratique le jujitsu (Shinyo ryu) un an lors d’un passage à Tokyo. Il s’engage en 1903. Il s’entraîne ensuite aux arts martiaux lors de son service militaire à l’école Yagyu (probablement Shingan ryu), qu’il continua plus tard à fréquenter à Sakai depuis Tanabé. Parti en tant que colon à Hokkaïdo, il y suit l’enseignement de Sokaku Takeda (Daitō-ryū Aiki-jūjutsu). Il revient à Tanabé à la mort de son père pour ensuite s’installer à Ayabé pour rejoindre Onisaburo Deguchi au sein de la secte Otomo : il fonde alors sa première école où il enseigne le daitō-ryū aïki-jūjutsu.

Histoire de l’Aïkido – le Dojo de l’Enfer : Kobukan

Le premier dojo fondé par Maître Ueshiba en 1927 (1931 selon Saito sensei et Stanley Pranin) est le kobukan (surnommé : « le dojo de l’enfer« ), grâce à une collecte de fonds organisée par l’amiral Isamu Takeshita et d’autres. Il se nomme maintenant l’aïkikaï hombu dōjō, et se trouve toujours à Tōkyō dans le quartier de Shinjuku. Ueshiba Morihei y enseignait la majeure partie du curriculum du daitō-ryū aïki-jūjutsu tel que lui avait transmis Sōkaku Takeda et des techniques de kenjutsu et de jōjutsu adaptées à son art qui se voulait plus « pacifique ». Il nomma successivement son style daïto ryu aïki jutsu (en 1922, mais Takeda le lui interdit), ueshiba ryu jujutsu (jusqu’en 1924), ueshiba ryu (à partir de 1925-26), aïki budo (à partir de 1927), puis aussi kobu budo et aïkinomichi.

Histoire de l’Aïkido – Popularité et réputation

Durant les années 1930, la popularité et la réputation de Morihei Ueshiba ne cessa de grandir, ce qui amena plusieurs hauts gradés d’autres écoles de budō à joindre l’organisation de Morihei Ueshiba (en particulier des élèves de Jigoro Kano). Ueshiba fut aussi chargé par le gouvernement de la formation martiale d’officiers japonais. Très proche de la secte non-violente et utopiste Ōmoto-kyō de Deguchi Onisaburo, il s’en éloigna après son interdiction en 1935.

Histoire de l’Aïkido – Du Daito-Ryu à l’Aïkido

L’aïkido que pratiquait à cette époque le fondateur était encore très proche du daito ryu (mais certains auteurs parlent aussi d’une influence chinoise). Jusque dans le milieu des années 1930, les rouleaux qu’il décerne portent encore le nom de cette école. Stanley A. Pranin dit (sous l’autorité de Saito sensei) que le daito ryu constituait l’essentiel de son enseignement sous une forme modifiée. Il s’agissait là d’un aïkido plus ferme, voire plus violent que celui qu’il développa par la suite. Nombre de ses élèves de l’époque perpétuèrent ce style aujourd’hui connu sous le nom d’Aïkibudo. Notons aussi au passage le style Yoshinkan initié par Gozo Shioda qui étudia également sous la direction du fondateur à cette époque. À ce propos, on remarque qu’Ueshiba ne sembla pas s’inquiéter que ses élèves fondent d’autres écoles d’art martial.

Histoire de l’Aïkido – Naissance du Takemusu Aïkido

En 1940, O Sensei eut une seconde vision, oubliant toutes les techniques qu’il avait apprises jusque-là, il put les voir sous un autre angle, non plus comme de simples moyens pour projeter ou immobiliser un adversaire mais comme un véhicule pour l’épanouissement de la vie, de la connaissance, de la vertu et du bon sens. C’est à ce moment que l’aïkido fluide et sans obstructions des dernières années de O sensei est né : le Takemusu Aïkido.

Histoire de l’Aïkido – Naissance de l’Aïkido

En 1942, Morihei Ueshiba décida dorénavant d’utiliser le terme aïkidō pour son art. Il fonda la même année un dōjō à Iwama et un temple (l’Aiki Jinja) dédié à l’aïkido.

Histoire de l’Aïkido – L’aïkido d’après-guerre

La fin de la Seconde Guerre mondiale vit un hiatus dans l’enseignement de tous les arts martiaux japonais et l’aïkido fut le premier, en 1952, à pouvoir rouvrir les portes de ses dojo. Ayant toujours vu son art comme un cadeau à l’humanité, Morihei Ueshiba fit tout ce qui était en son pouvoir, lui qui ne connaissait que le japonais, pour promouvoir l’aïkido au niveau international en envoyant des émissaires dans plusieurs pays européens ainsi qu’en Amérique et en acceptant toujours les étrangers qui voulaient pratiquer au Japon (et qui avaient la détermination requise).

C’est aussi dans cette période d’après-guerre qu’O Sensei commença à donner des démonstrations publiques de son art, ce qui contribua à en augmenter la visibilité auprès du public japonais.

Histoire de l’Aïkido – L’aïkido contemporain

La forme la plus répandue doit beaucoup au fils du créateur de l’aïkido Kisshōmaru Ueshiba, le premier dōshu (référent mondial pour la pratique, littéralement « maître de la voie » ou « guide du groupe de ceux qui suivent la voie de l’aïkido ») et à Koichi Tohei. En effet, l’aïkido était essentiellement enseigné sous la forme d’une expérience, par la pratique. Cette manière d’enseigner, typique des écoles traditionnelles (ryū), était peu adaptée à la mentalité moderne et à la volonté de diffusion internationale. Kisshōmaru fit donc un grand travail de « verbalisation », en mettant en place une nomenclature des techniques et en mettant en avant la transmission verbale en plus de la démonstration par l’exemple. Ce souci de pédagogie l’amena également à revoir l’exécution de certaines techniques, les rendant plus accessibles et adaptées aux aspirations modernes.

Le fondateur avait à cœur de répandre et d’enseigner l’aïkido qui pour lui avait une mission de Paix.

Se retirant dès la fin de la guerre dans le petit village d’Iwama tout en continuant de visiter les dojos de ses anciens élèves, ce n’est qu’au début des années 1960 qu’O’Sensei retourne vivre au Hombu Dojo. Là, il enseigne et dirige de manière (quasi) quotidienne le cours du matin de 7h. De plus l’évolution permanente de l’Aïkido de O’Sensei, les niveaux d’éducation et culturels éparses de ses élèves expliquent la grande variété d’écoles d’Aïkido aujourd’hui.

Enfin, on peut facilement avancer que chaque pratiquant, par sa technique, sa constitution physique et son attitude, pratique un aïkido différent et que toutes ces formes se retrouvent dans le principe, dans la « voie » de l’aïki, l’aïkido. Ueshiba disait Il n’y a ni forme, ni style en Aïkido. Son mouvement est celui de la nature, dont le secret est profond et infini.

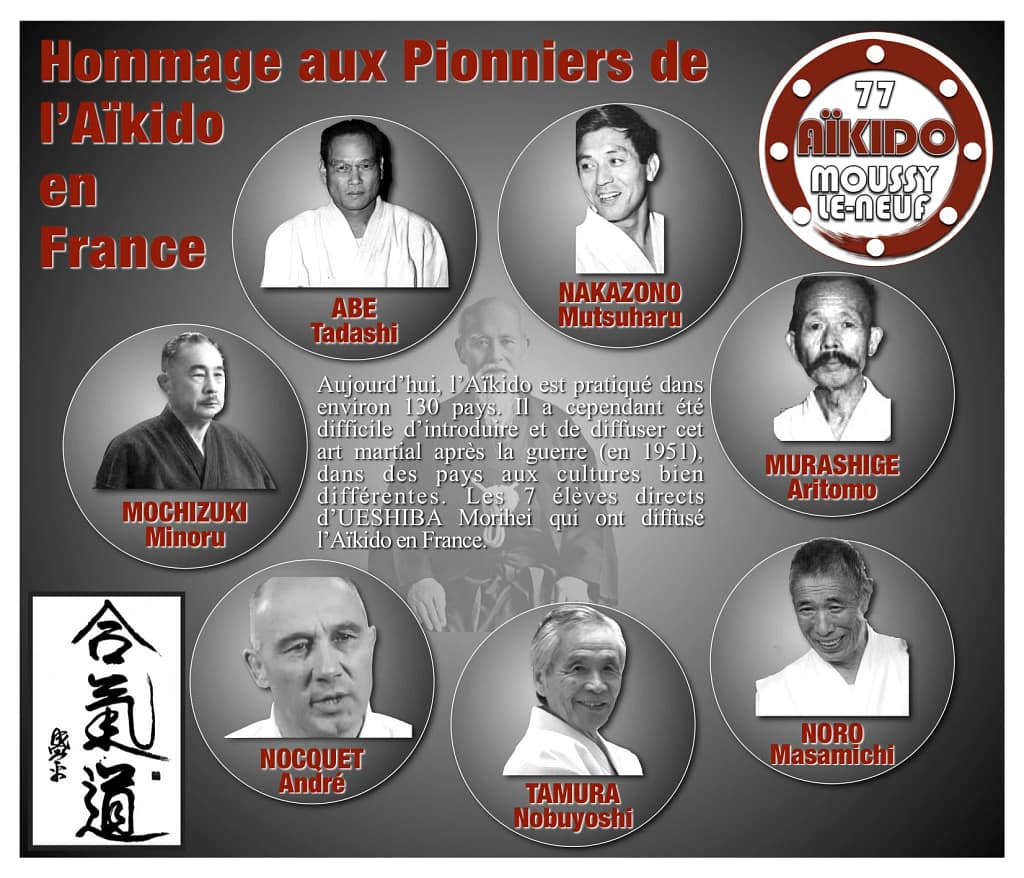

Histoire de l’Aïkido – L’aïkido en France

Hors du Japon, la France est le pays qui compte le plus de pratiquants d’aïkido, avec plus de 60 000 licenciés en 1997.

Depuis lors, après la Covid-19 et l’émergence de nouvelles disciplines telles que le Krav Maga, le Karate de rue, etc… Les choses évoluent…

Actuellement, l’Aïkidō se comporte difficilement avec près de 30 000 licenciés des deux fédérations principales nationales (FFAB et FFAAA) et autres groupes :

- FFAB (Fédération Française d’Aïkido et de Budo – Aïkikaï de France) au sein de laquelle on retrouve plusieurs groupes :

- FFAAA (Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo et Associées) comprenant différents groupes :

- Aïkido

- Aïkibudo de Maître Alain Floquet

- Kinomichi de Maître Noro Masamichi

- Wanomichi Aiki de Daniel Toutain

Sachant que l’on peut compter aussi sur d’autres groupes tels que :

- ACNA (Association Culturelle Nationale d’Aïkido) de Michel Bécart Shihan – 7ème Dan Aïkikaï de Tokyo ;

- AIATJ (Association Internationale d’Aïkido Traditionnelle du Japon) de Gérard Blaize – 8ème Dan Aïkikaï de Tokyo ;

- ARA (Aïkitaï-jutsu Ryu Abe) de Jean-Pierre Le Pierres ;

- FAT (Fédération d’Aïkido Traditionnel) de Daniel André Brun ;

- Epa-Ista d’Alain Peyrache ;

- Groupe Birankai de Maître Chiba Kasuo (T.K. Chiba) ;

- ITAF (International Takemusu Aikido Federation) de Philippe Voarino ;

- F.AAGE (Fédération Aïkiryu et Arts du Geste), crée par Charles Abelé ;

- etc…

Histoire de l’Aïkido – Minoru Mochizuki

L’Aïkido est tout d’abord arrivé en France dans sa forme ancienne, l’aïki-budo, introduit par Minoru Mochizuki qui fut envoyé par le Kodokan en 1951.

Histoire de l’Aïkido – Tadashi Abe… le premier représentant officiel

En 1952, Tadashi Abe, missionné quant à lui par l’Aïkikaï, arrive en France et y reste pendant 8 ans pour y diffuser l’aïkido. Il créé les séries et co-écrit deux manuels avec Jean Zin. Tadashi Abe est un guerrier redoutable qui blesse parfois ses uke. Il voyage beaucoup et enseigne alors à Pierre Chassang, Georges Rousseau, Jean Delforge, etc. C’est lui qui encourage André Nocquet à partir au Japon. Quand celui-ci rentre, il succède à Tadashi Abe comme représentant de l’Aïkido en France. Très vite, d’autres japonais arrivent : Masamichi Noro et Mutsuro Nakazono puis Nobuyoshi Tamura.

Histoire de l’Aïkido – Aïkido et TV

L’Aïkido est exposée en 1964 au grand public par un documentaire de l’émission télévisée Les Coulisses de l’exploit, qui lui est consacré et contient un entretien avec le fondateur Morihei Ueshiba, avec les premiers maîtres français dont André Nocquet ainsi qu’avec des pratiquants ; le documentaire est commenté par le journaliste Thierry Roland.

FFATK, (Fédération Française d’Aîkido, Taî-Jitsu et de Kendo) fut créée en 1958 par Jim Alcheik et Emile Blanc. Ensuite l’aïkido fût pratiqué au sein de la fédération de judo, la FFJDA, l’aïkido s’est séparé de cette fédération en 1982 avec la création de deux fédérations :

- la FFLAB (Fédération Française Libre d’Aïkido et de Budo) qui devint en 1983 la FFAB (Fédération Française d’Aïkido et de Budo),

- la Fédération Française d’Aïkido, d’Aïkibudo et Associées (FFAAA ou 2F3A) en 1983.

Agréés par le ministère de la Jeunesse et des Sports en 1985.

Ces deux fédérations sont régulièrement invitées à la fusion de la part des pouvoirs publics. Du fait de l’agrément, l’UFA (Union des fédérations d’aïkido), structure chapeautant les deux fédérations, est seule habilitée à délivrer des grades dan reconnus officiellement en France. (Par l’intermédiaire de la Commission Spécialisée des Dan et Grades Equivalents – CSDGE – dont les membres sont nommés par arrêté ministériel).

Outre ces deux fédérations, il existe un grand nombre de groupes où les différences sont d’ordre pédagogique, technique, spirituel, personnel, hiérarchique, sportif, etc. Ces groupes ont leurs structures et systèmes de délivrance de grades propres dont les titulaires ne peuvent se prévaloir publiquement sans risquer des poursuites – à moins d’en préciser systématiquement l’origine.

Histoire de l’Aïkido – Le terme aïkido

Calligraphie des trois caractères formant le terme « aikido », de haut en bas : aï, ki, dō.

Le terme aïkido (aikidō en japonais) se compose de trois Kanji signifiant :

合 aï : du verbe au, concorder ; harmonie

気 ki : énergie

道 dō : la voie

Aïkido peut donc se traduire par « la voie de l’harmonisation des énergies ».

Calligraphie « Ai Ki Do » de Pascal Krieger

En effet, le terme « concordance » est plus près du sens japonais original de l’aiki comme étant une action de rencontre (explicité dans la composition du kanji) que le terme « harmonisation ».

L’harmonie peut être le résultat souhaité de la pratique de l’aïkido, mais on ne fait pas d’aïkido sans faire concorder les énergies. L’aïkido, par la concordance (« mettre les cœurs ensemble »), amène à un résultat où il sera possible de communiquer avec l’« adversaire », chose impossible si on a dans l’idée de l’harmoniser (« amener à une entente, se mettre d’accord », ce qui peut être impossible) ou de le détruire.

Un autre problème soulevé est qu’« harmonie » implique souvent une notion d’amitié ou de paix, ce qui est superflu (on ne peut pas être aimé par tout le monde, même si l’on aime soi-même tout le monde). Par exemple, les Japonais utilisent le mot wagō (和合) pour « harmonie », terme composé de « paix » et de « concorder » : en concordant vers la paix, on crée l’harmonie.

Histoire de l’Aïkido – Le terme aïkidoka

Aïkidoka (合気道家, aikidōka) est la dénomination que reçoivent les pratiquants de l’aïkido, hors du Japon. Le terme exact est en réalité aikishugyosha, autrement dit, étudiants de l’aïkido.

Au Japon, le terme implique un professionnel qui se voue uniquement à cet art.

Ailleurs, l’usage a cependant conservé une appellation similaire avec les autres arts martiaux japonais, comme les judokas et les karatékas.

Histoire de l’Aïkido – Pratique de l’aïkido

L’aïkido est pratiqué par des femmes et des hommes de toutes tailles et âges.

Le but de la pratique est de s’améliorer, de progresser (techniquement, physiquement et mentalement) dans la bonne humeur (le fondateur Morihei Ueshiba insistait beaucoup sur ce point). Ne sont montrées que des techniques respectant le partenaire. La complexité de cet art demande un haut niveau de pratique dans son utilisation en combat réel.

S’il est vrai que les techniques de base reposaient sur des pratiques académiques classiques et étaient adaptées à un style combatif, il reste que l’aïkido n’est pas une pratique pour apprendre à se battre, mais un art martial qui permet de se préparer, autant physiquement (souplesse, rapidité, musculature), mentalement (rester calme en toutes circonstances) que techniquement (respecter la distance de sécurité, trouver l’ouverture, se placer, gérer plusieurs attaques simultanées) à l’éventualité d’attaques de toutes sortes (et pas seulement des attaques codifiées).

Histoire de l’Aïkido – Aïkido Aïkikaï

Il existe différents styles d’aïkido répondant à différentes aspirations. Le style le plus répandu est celui initié par le propre fils du fondateur, Kisshomaru Ueshiba, style connu sous le nom d’Aikikai.

Cependant, pour comprendre l’existence d’écoles différentes, il faut prendre en compte le fait que le fondateur de l’aïkido a créé cet art martial et l’a développé tout au long de sa vie. L’évolution des techniques s’est faite jusqu’à la mort de Morihei Ueshiba qui eut de nombreux émules, des disciples qui ont donc propagé la technique d’un aïkido en perpétuelle évolution.

Le fils du fondateur qui ne reçut que temporairement l’enseignement que son père ne cessa d’offrir à d’autres, ne pratique donc pas nécessairement la même technique que ces autres disciples. Il en est ainsi des autres maîtres, ce qui explique les différentes écoles. Ce n’est surtout pas un sport, mais une façon d’appréhender l’homme. Même s’il fut un soldat patriote et brillant, le fondateur de l’aïkido fut également un pacifiste convaincu, bien qu’il existe quelques controverses à ce sujet.

Histoire de l’Aïkido – La pratique à mains nues

Le fondateur de l’aïkido ne voulait pas entendre parler de compétition. L’accent se situe sur le développement complet de l’individu. Pendant les cours, les élèves observent l’enseignant faire la démonstration d’une technique et travaillent ensuite avec un partenaire pour la répliquer. Ils améliorent ainsi leur technique et leur compréhension de l’art. Le mouvement, le positionnement, la précision et le rythme sont tous des aspects importants dans l’exécution des techniques. Les élèves gagnent également en souplesse et en adaptation en les appliquant.

Uke – Aite – Tori – Nage – Shite

Les aïkidokas s’entraînent par deux. L’« attaquant » (uke, littéralement « celui qui accepte, qui chute », également appelé aite, littéralement « celui qui prête sa main ») déclenche une attaque contre le « défenseur » (tori « celui qui saisit », également appelé shi et parfois nage « celui qui projette » ou encore shite « celui qui exécute »), qui la neutralise avec une technique d’aïkido.

Changement de rôle

En général, la technique s’étudie de la manière suivante : le professeur montre le mouvement, puis le partenaire aite attaque tori quatre fois (deux fois de chaque côté : gauche et droite alternativement), puis les partenaires échangent les rôles pour 4 nouvelles attaques et ainsi de suite.

Lorsque plusieurs mouvements ont été vus à partir d’une même attaque, le professeur peut faire travailler en « technique libre » (jiyū waza) : les rôles aite et tori ne changent pas, aite se relève après chaque mouvement et ré-attaque immédiatement tori qui applique la technique qu’il veut ; le placement et le mouvement du corps ainsi que l’endurance (cardio-vasculaire) sont alors travaillés. Parfois, tori est assailli par plusieurs aite, afin de travailler la réponse à une attaque de groupe (ce travail se nomme Taninzu Gake, randori au judo).

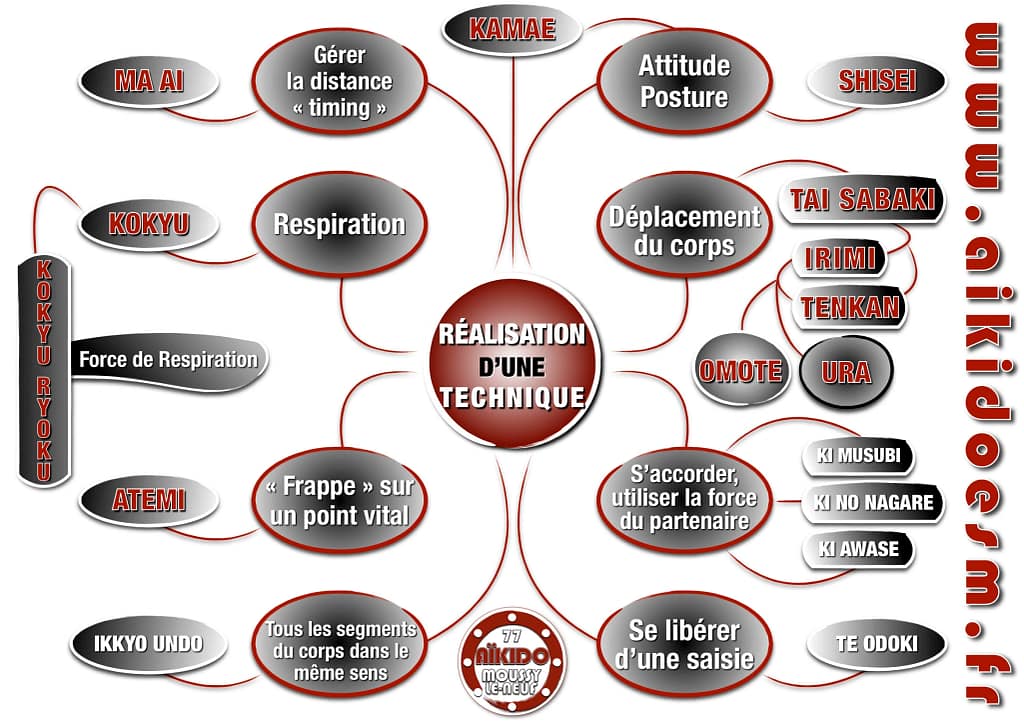

Histoire de l’Aïkido – Composantes d’un mouvement

Les mouvements d’aïkido partent de l’attaque d’un des deux partenaires, attaque déclenchée de sa propre initiative par ce partenaire (aite) ou suscitée par le pratiquant qui va appliquer la technique (tori). Cette attaque peut consister en un coup, une saisie ou une combinaison des deux. Coups et saisies visent en général la partie supérieure du corps.

Il y a ensuite trois ou quatre parties qui se retrouvent toujours à la genèse d’une technique d’aïkido, même si des variations peuvent être observées d’un style à un autre :

- Absorption : au moment où l’énergie de l’attaque de aite se libère (l’attaque part) tori bouge pour modifier la cible ou la trajectoire de l’attaque. C’est dans cette phase que tori s’approprie l’attaque de aite au lieu de la subir.

- Entrée : tori s’esquive par un pivot, avançant sur son côté, etc. Les possibilités sont nombreuses. Il peut également attaquer pour obliger aite à une réaction de défense et exploiter cette dernière par la suite.

- Déséquilibre : par ses déplacements et mouvements tori dirige, entretient et amplifie le déséquilibre en utilisant l’énergie cinétique et la force de celui-ci.

- Immobilisation ou projection : tori projette ou immobilise aite. L’immobilisation s’obtient à l’aide d’une clef (au bras, au poignet…). La projection s’obtient à l’aide de différents contrôles au niveau du corps de aite (tête, coude, poignet…) privant ou dissuadant ce dernier de toute autre issue que la chute au sol.

Histoire de l’Aïkido – Richesse des combinaisons de mouvements

« Il y a environ 3 000 techniques de base et chacune d’entre elles a 16 variantes… ainsi il en existe quelques dizaines de milliers. Et selon la situation, vous en créez de nouvelles. » Morihei Ueshiba.

Omote et ura – 表裏

La plupart des techniques se réalisent selon deux variantes. Le terme omote désigne les techniques exécutées en entrant face à l’adversaire et ura celles exécutées en entrant derrière l’adversaire. Elles correspondent à des possibilités différentes selon l’attaque du partenaire et également à un état d’esprit particulier.

Les techniques omote augmentent donc le risque, car elles exigent d’entrer dans l’attaque de l’adversaire. Leurs réussites requièrent souvent de porter, généralement de manière symbolique, un atemi (un coup) pour déséquilibrer l’adversaire, le surprendre, le forcer à réagir.

Irimi et tenkan – 入身転換

C’est le mouvement des hanches (koshi) de tori qui constitue le principal moteur des techniques, que ce soit pour s’approcher (irimi, « entrer ») ou pour tourner (tenkan). En effet, c’est au niveau des hanches que se situe le centre de gravité d’une personne se trouvant dans une position stable. Le reste du corps (torse, bras) ne sert qu’à relier les hanches de uke à celles de tori pour leur transmettre le mouvement et provoquer la chute. Dans la symbolique japonaise, c’est le seika tanden (le « centre des énergies », situé dans le ventre hara, donc associé aux hanches) de tori qui est le centre du mouvement.

Tous les mouvements ont donc une combinaison irimi-tenkan. La rotation (tenkan) se nomme parfois tai sabaki (mouvements du corps) ou koshi sabaki (mouvements des hanches, puisque le mouvement du corps est en fait le mouvement des hanches).

Les techniques peuvent utiliser entre autres :

- uniquement le principe irimi : tori se rapproche de uke ce qui lui permet d’esquiver l’attaque (l’attaque passe « derrière » tori) et de le déséquilibrer (de « prendre son centre ») ; ce sont les techniques les plus directes, mais aussi les plus compliquées à mettre en œuvre, le principal défaut des débutants étant leur tendance naturelle à entrer en utilisant la force ;

- uniquement le principe tenkan : le corps s’efface, laissant passer l’attaque, et tori guide uke ; uke suit une trajectoire circulaire dont le centre est tori ;

- une combinaison irimi-tenkan : tori entre puis pivote ;

- une combinaison tenkan-irimi : tori pivote, puis entre pour prendre le centre de uke.

Techniques debout et à genoux

Les Japonais vivaient beaucoup assis à même le sol. Ils ont donc développé des techniques pour pouvoir faire face à une attaque alors qu’ils étaient assis.

Les mouvements se font lorsque les deux partenaires sont debout (tachi waza, 立技), lorsque les deux partenaires sont assis (suwari waza, 座技), ou bien lorsque uke (l’attaquant) se trouve debout et tori (le défenseur) se situe assis (hanmi handachi waza, 半身半立技).

Histoire de l’Aïkido – Travail à genoux

Suwari waza – 座技

Le travail à genoux permet de :

- renforcer naturellement la souplesse et la force des jambes ;

- travailler le mouvement (un principe de base est de ne pas compenser la faiblesse technique par la force) ;

- expérimenter des rapports de taille et de force différents de ceux rencontrés debout ;

- s’obliger à garder le haut du corps à la verticale ;

- obliger le travail avec les hanches plutôt qu’avec les jambes.

Hanmi handachi waza – 半身半立技

Dans ce travail, uke, debout, attaque un tori à genoux.

Ce travail cumule les difficultés inhérentes au travail à genoux et le fait que la position debout donne un avantage à uke en termes de puissance et de capacité de déplacement. Ce travail oblige ainsi à une grande précision dans l’obtention du déséquilibre pour tori.

Le but étant d’amener Uke (debout) à son propre niveau (assis).

Rôle de l’attaquant (aïte, uke)

L’aïkido insiste sur le fait que, alors que tori exécute la technique d’aïkido et sort théoriquement « vainqueur » de chaque rencontre, l’attaquant gagne aussi en expérience en suivant correctement la technique, en étant de façon répétitive « projeté » ou amené au sol et subissant une clé. La plupart du temps, on préfère le terme Aïte en aïkido à celui de Uke, car le pratiquant progresse et travaille quelle que soit sa situation et son rôle dans la pratique. Même en tant qu’attaquant, il faut être attentif et prêt, ce qui correspond plus au terme de aïte alors que pour l’aïkido uke est plus passif.

Grâce à son travail en tant qu’aïte, un pratiquant apprend indirectement les sensations de tori. La progression se faisant dans le même temps pour tori et aïte. Même s’il existe une certaine codification du travail d’aïte, tori doit être en mesure de pratiquer l’aïkido avec des non aïkidokas.

Aïte doit rester actif en permanence et toujours garder une attitude martiale.

Comme s’il cherchait en permanence une faille pour frapper, bloquer, ou retourner la situation ; il existe d’ailleurs des techniques de retournement (kaeshi waza), aïte ne pouvant retourner la situation que s’il a une attitude « parfaite ». La tentative d’échapper à l’action de tori est par ailleurs le moteur de certains mouvements, comme irimi nage : aïte est amené vers le sol en pivotant, et lorsqu’il essaie de se rétablir, tori utilise ce mouvement pour le projeter en arrière, s’il n’essayait pas de se rétablir, aïte serait en bien plus mauvaise posture puisque dans l’impossibilité de parer un atemi.

Richesse des combinaisons — takemusu aiki (武産合気)

Il n’existe qu’un nombre relativement réduit de principes techniques, mais chaque technique peut se faire à partir d’une prise ou d’un coup différent de la part de uke, en omote ou en ura (mais pas toujours), debout ou à genoux. Ainsi, le nombre de situations est en fait important, sans compter la possibilité, à haut niveau, de changer de technique en cours de route (ōyō henka waza), ou bien de retourner la situation (kaeshi waza, uke reprend l’avantage et devient tori).

Par ailleurs, chaque technique peut posséder un nombre très élevé de variantes. L’exécution de beaucoup de techniques varie selon les niveaux de pratique.

Morihei Ueshiba nommait cette richesse, cette possibilité de « création infinie », takemusu aiki. Le terme takemusu aiki désigne l’aïkido comme source de tous les arts martiaux ; non pas sur un plan historique, mais en tant qu’art contenant les éléments de base utilisés dans tous les autres arts martiaux : gestion de la posture, des distances, même si les postures et distances sont différentes dans les autres arts martiaux.

Meguri

Mise en place d’une rotation du poignet, permettant de mobiliser uke, de le diriger. Ce mouvement qui part du seka tanden (centre) se transmet par les chaînes musculaires et énergétiques. La mise en place de ce mouvement a été largement développée par Hirokazu Kobayashi (1929-1998).

Un exemple : ikkyo

La technique fondamentale ikkyō — littéralement « premier principe » — Tout le mouvement du corps de tori est identique à celui d’une coupe au sabre. ikkyō peut se faire :

- sous la forme omote : tori avance en direction de uke (irimi, tori « entre » et vient « prendre le centre » de uke), et effectue un mouvement de coupe de sabre en direction de la tête de uke ; il passe devant uke pour l’amener au sol ;

- sous la forme ura : tori effectue un mouvement de coupe de sabre (shomen-uchi), puis pivote (tai sabaki, tenkan) ; tori se retrouve dans la même direction de uke, le déséquilibre et la rotation l’amènent au sol.

ikkyo donc peut se décliner en :

- ai hanmi katate dori ikkyō omote : uke saisit le poignet opposé, tori entre (irimi) en levant les mains et fait la forme omote ;

- ai hanmi katate dori ikkyō ura : idem mais forme ura ;

- gyaku hanmi katate dori ikkyō omote : uke saisit le poignet lui faisant face, tori entre (irimi) en portant un atemi, saisit le poignet de uke avec sa main libre puis fait la forme omote ;

- kata dori men uchi ikkyō omote : uke saisit l’épaule de tori, tori frappe uke à la tête en « piquant » avec les doigts, uke recule le buste et bloque la frappe ; tori profite de ce déséquilibre pour pivoter (tenkan), entraînant ainsi uke, et fait la forme omote ;

- suwari waza shomen uchi ikkyō omote : les deux partenaires sont à genou, uke porte une attaque à la tête, tori reçoit (pare) avec son bras et effectue ikkyō sur le bras d’attaque.

Histoire de l’Aïkido – La pratique des armes (buki-waza)

En plus des techniques à mains nues, l’aïkido comporte l’étude du maniement d’armes en bois : le sabre ou bokken (aikiken), le bâton ou jō (aikijo), le couteau ou tantō, et de façon plus anecdotique le juken (baïonnette), arme dans laquelle excellait le fondateur et qui lui avait valu d’en être formateur à l’armée.

Le fondateur a réuni dans le jō des techniques de lance, de sabre et de naginata (fauchard). La technique de sabre qu’il a développée est singulièrement différente du kenjutsu des koryu (écoles traditionnelles). C’est surtout à l’étude de cette dernière que le fondateur consacra son énergie en ce qui concerne les armes.

Histoire de l’Aïkido – Buki-Waza

En réalité, Morihei Ueshiba n’a jamais enseigné directement la pratique des armes, ni lors des stages qu’il donnait régulièrement, ni lors des cours qu’il dispensait à l’Hombu Dojo, le dojo central de l’aïkido à Tokyo.

Toutefois, comme il les pratiquait presque chaque jour dans son dojo personnel devant un nombre restreint d’élèves, ceci explique leur relative méconnaissance. La transmission de cette pratique s’est faite essentiellement par les plus gradés de ses uchi deshi (étudiant admis à résider dans le dojo) : Hikitsuchi Michio, Sadateru Arikawa et Morihiro Saito.

Ce dernier, après la mort du fondateur, a regroupé les techniques qu’il avait apprises et élaboré différents exercices pour permettre leur enseignement. Il existe ainsi dix kumijo (jo contre jo) et cinq Kumitachi (ken contre ken), tous sujets à de nombreuses variantes.

Plus ce que le fondateur nommait « son œuvre » : Ki Musubi No Tachi.

Leur validité martiale est manifeste, Morihei Ueshiba ayant d’ailleurs étudié de nombreuses koryu. Ainsi, on note des ressemblances évidentes entre certaines techniques du sabre de l’aïkido et celles du koryu Kashima Shinto Ryu (par exemple, entre « ichi no tachi » -aïkido- et le premier kata « ipommé » -Kashima Shinto Ryu-).

La place des armes dans l’aïkido est l’objet d’un vif débat : peu d’écoles en maîtrisent réellement la pratique et les techniques à mains nues occupent donc généralement l’immense majorité du temps d’étude.

Dans la branche Iwama ryu (élèves de Morihiro Saito), la pratique des armes, bukiwaza (武器技), est mise sur le même plan que celle à mains nues (taijutsu).

La pratique du bokken s’appelle : aikiken et la pratique du jō : aikijō. Maître Saito expliquait que pour le fondateur, l’aïkido était l’étude du bukiwaza et du taijutsu, et que ces deux éléments sont indissociables.

Histoire de l’Aïkido – Pratique des armes de l’Aïkido

Par la répétition d’exercices (les suburis s’envisagent comme un alphabet de mouvements élémentaires), le pratiquant vise, entre autres, à réaliser l’unité du corps avec le ken ou le jo qui doivent ainsi véritablement devenir le prolongement de son corps.

Par extension de ce principe, la sensation devient la même avec un partenaire maîtrisé de la même façon et suivant les mêmes principes.

La pratique des armes permet également d’appréhender différentes distances face à un ou plusieurs adversaires (ma-ai), de travailler une posture correcte (shisei) et de vaincre l’appréhension des armes. L’étude des armes est de plus indispensable à la compréhension d’un grand nombre de techniques à mains nues.

Awase et Ma-aï sont les principes qui régissent les techniques des Kata aux armes.

En effet, une grande quantité de mouvements dérivent des techniques guerrières armées, ou des techniques que l’on utilise pour désarmer l’adversaire. De plus, la visualisation d’un mouvement avec un sabre donne une conception plus claire du mouvement à effectuer à mains nues. Les techniques de sabre ont eu une grande importance dans l’élaboration de l’aïkido par Maître Ueshiba.

Enfin, le koryu Daïto Ryu fut une source majeure pour le fondateur, et cette école comprend notamment un certain nombre de techniques à mains nues prévues pour les samouraïs ayant perdu ou cassé tout ou partie de leur sabre, en gestes facilement assimilables pour un sabreur.

On considère que, fondamentalement, une technique d’Aïkido se réalise efficacement que si « l’entrée », l’instant de mise en relation entre les deux protagonistes au moment de l’attaque, est réussie. C’est l’instant « aïki », fraction de seconde où l’harmonie est ou n’est pas, que le génie martial de Moriheï Ueshiba a su percevoir et développer. La pratique des armes permet de se focaliser principalement sur cet instant.

Histoire de l’Aïkido – La pratique des armes est très diverse

- jo contre jo ;

- jo contre mains nues (« Jo Dori« )

- mains nues contre jo, pratique appelée « Jo Nage Waza » lorsque l’adversaire saisit votre jo ; ou « jo dori » lorsqu’il vous attaque avec un jo ;

- bokken contre bokken, pratique appelée « Ken tai Ken » ;

- bokuto / bokken contre mains nues ;

- mains nues contre bokken, pratique appelée « Tachi Dori » ;

- bokken contre jo, pratique appelée « Ken tai Jo » ;

- tanto contre mains nues, pratique appelée « Tanto Dori » ;

- juken (baïonnette) contre mains nues, pratique appelée « juken dori » dont Moriheï Ueshiba fut longtemps instructeur pour les armées impériales.

Histoire de l’Aïkido – L’apprentissage peut comporter plusieurs types d’exercices

- suburi : mouvements réalisés seul et destinés à développer la maîtrise des armes et à apprendre différents coups et postures ;

- awase : applications avec partenaire des suburi destinées à travailler l’harmonisation ;

- kumijo et kumitachi : séquences de combat stéréotypées avec partenaire ;

- kata : suite codifiée de coups et techniques pouvant s’exécuter seul ou à plusieurs.

On utilise une autre arme dans certaines écoles d’aïkido : Le bō (bâton long) ainsi que le bâton court ou tambō. La pratique du bō permet d’abord la juste position des hanches et des pieds, qui est la même qu’à mains nues.

Aux États-Unis, certains dojo enseignent également des techniques de désarmement avec des pistolets en mousse ou en bois, tandis qu’en Afrique, certains dōjō pratiquent des techniques de défense contre différents types de machettes.

Au niveau des passages de grade, le travail à mains nues contre le jō ou le tantō est généralement exigible à partir du premier kyū. Le travail au bokken, contre mains nues ou contre un autre bokken, est exigible à partir du troisième dan. Bien entendu, des différences existent là aussi d’une école à l’autre.

Histoire de l’Aïkido – Concordance des énergies (principe d’aiki)

L’aïkido se base sur le principe de la « concordance des énergies ». D’un point de vue martial, cela se comprend de trois manières :

Unification des énergies du corps

- unir les énergies de son propre corps (via le seika tanden) pour agir, coordonner les bras et les jambes ; notamment, on s’attache à mouvoir les deux mains ensemble (comme si elles tenaient un sabre) en maintenant une certaine extension des bras, afin de mieux transmettre le mouvement au partenaire (par un effet de levier) et de maintenir une distance de sécurité (gestion de la distance, ma ai) ;

Histoire de l’Aïkido – Union des énergies des deux partenaires

- unir les énergies des deux partenaires : tori ne va pas s’opposer à uke, mais va au contraire accompagner son mouvement, s’accorder à son rythme (gestion du rythme, autre sens de ma ai) ; alors que uke s’attend à rencontrer une résistance, il rencontre en fait le vide, et même une assistance pour poursuivre son mouvement, ce qui provoque sa chute (la sensation est similaire à une porte qui s’ouvre au moment où on essaie de l’enfoncer). Pour prendre une image : lorsque l’on étaie un mur, le mur et l’étai sont en opposition, ils se renforcent mutuellement ; de même si tori s’oppose à uke, il le renforce sur ses positions, il le stabilise, alors que s’il l’accompagne dans son mouvement, il maintient le déséquilibre ;

Histoire de l’Aïkido – état de violence et état où la violence n’est plus

- agir comme un intermédiaire entre un état de violence et un état où la violence n’est plus : on laisse la violence se déployer où elle ne peut nuire. On peut comparer la personne qui agit de cette façon à un « passeur d’orages » : non pas celui qui empêche les orages de tomber, mais celui qui les dirige de manière à ce qu’ils ne fassent pas de dégâts. Il ne cherche pas à dominer, mais à débloquer là où il y a fixation (sur une émotion, sur la violence ou l’attaque comme telle, etc.). Après le déblocage, il ne conduit pas consciemment la violence – ce serait là une forme de domination – mais la laisse couler vers un endroit prédéterminé, où elle ne peut nuire.

On peut y voir une progression :

- partant du niveau psychomoteur (« l’esprit et le corps », unir nos propres énergies) ;

- au niveau technique (s’unir avec l’énergie des autres et par là créer un vide) ;

- puis au niveau mental (« être » le vide).

Il serait bien sûr futile d’essayer d’« être le vide » avant d’être capable d’en créer un ou d’essayer de s’unir avec des énergies extérieures lorsqu’on n’est pas encore capable d’unir ses propres énergies internes. Un concept de progression semblable se retrouve dans l’enseignement du Tenshin Aïkido : on commence par le gō (剛, dur : nos techniques sont angulaires, exécutées avec force), ensuite vient le jū (柔, flexible : nos techniques deviennent flexibles, on se sert de la force de l’autre) et finalement le ryū (流, flux : nos techniques « coulent » comme de l’eau, on laisse passer la force de l’autre).

Pour cultiver cette notion de l’énergie, on pratique en début et en fin de séance des exercices respiratoires.

Dans la symbolique taoïste, ces exercices sont là pour mettre en mouvement l’énergie vitale (le ki, qui signifie aussi le souffle).

Morihei Ueshiba était aussi un adepte de la secte shintoïste Ōmoto-kyō. Une de ses intentions, en fondant l’aïkido, était de promouvoir la paix et l’harmonie entre les êtres, afin de créer une société meilleure. Le terme « concordance des énergies » renvoie donc également à une conception de la société où les gens coopéreraient entre eux vers la paix et l’harmonie plutôt que de s’affronter. Dans sa dimension mystique la plus extrême, il considérait l’aïkido comme une prière gestuelle, semblable aux mudrâ bouddhiques, associée à une prière vocale, le kotodama.

Histoire de l’Aïkido – Forme, attitude et efficacité martiale

Cette attitude est très importante et indispensable aux progrès. Dans un combat réel, un mouvement ne présentant pas la plus parfaite exactitude est inefficace. L’efficacité martiale, pour un aïkidoka, ne réside pas dans l’agressivité qui mène à la destruction, mais dans l’attitude.

Histoire de l’Aïkido – Répétition et Maîtrise

L’enseignement de l’aïkido se fait essentiellement par la répétition de techniques de base. La maîtrise de chaque point d’une technique est indispensable à son fonctionnement. Le but de ces formes est aussi de travailler l’attitude. En effet, un mouvement n’est réussi que si :

- tori est toujours stable, il doit donc avoir une attitude « parfaite » (shisei – 姿勢) ;

- il gère les ouvertures (possibilités d’attaque) et fermetures (empêcher uke de contre-attaquer), en gérant les distances, les directions et le rythme du mouvement (maai – 間合) ;

- tori coordonne ses mouvements et les harmonise pour maîtriser uke sans que celui-ci rencontre une opposition qui lui permettrait de se raffermir (aiki) ;

- uke est toujours en déséquilibre, ce qui implique un travail sur les directions, l’extension des bras et la continuité du mouvement (ki no nagare).

Histoire de l’Aïkido – Atemi

Une des manières d’évaluer la justesse martiale est de marquer des atemi (coups), par exemple lancer la main ouverte ou le poing vers le visage du partenaire pour simuler un coup de poing.

Si tori a la possibilité de frapper, c’est que son attitude est correcte, et si uke peut frapper, c’est que tori a fait une erreur. Le port de tels coups est indispensable sur certaines techniques, la réaction de uke à ce coup étant utilisée. Mais, il n’est pas nécessaire de porter réellement ces coups. Certaines branches de l’aïkido vont jusqu’à supprimer le marquage des atemi, ce qui n’est pas sans susciter des controverses.

C’est ainsi que l’aïkido peut se prétendre à la fois « martial » et « non-violent » : il n’est pas nécessaire d’être violent pour être efficace martialement, l’être est même contre-productif en aïkido.

Pour des raisons pédagogiques, parfois les mouvements se montrent avec une grande amplitude, alors qu’en combat réel les mouvements courts sont plus efficaces (rapidité et économie d’énergie). Les mouvements se raccourcissent spontanément avec la tension nerveuse (stress) de l’agression, ils raccourcissent également au fur et à mesure de la progression du pratiquant.

La pratique régulière et assidue de l’aïkido permet aussi de préparer un individu physiquement (souplesse, rapidité, musculature), mentalement (calme et maîtrise de soi) et techniquement (respect de la distance de sécurité, ouverture, placement, gestion de plusieurs attaques simultanées).

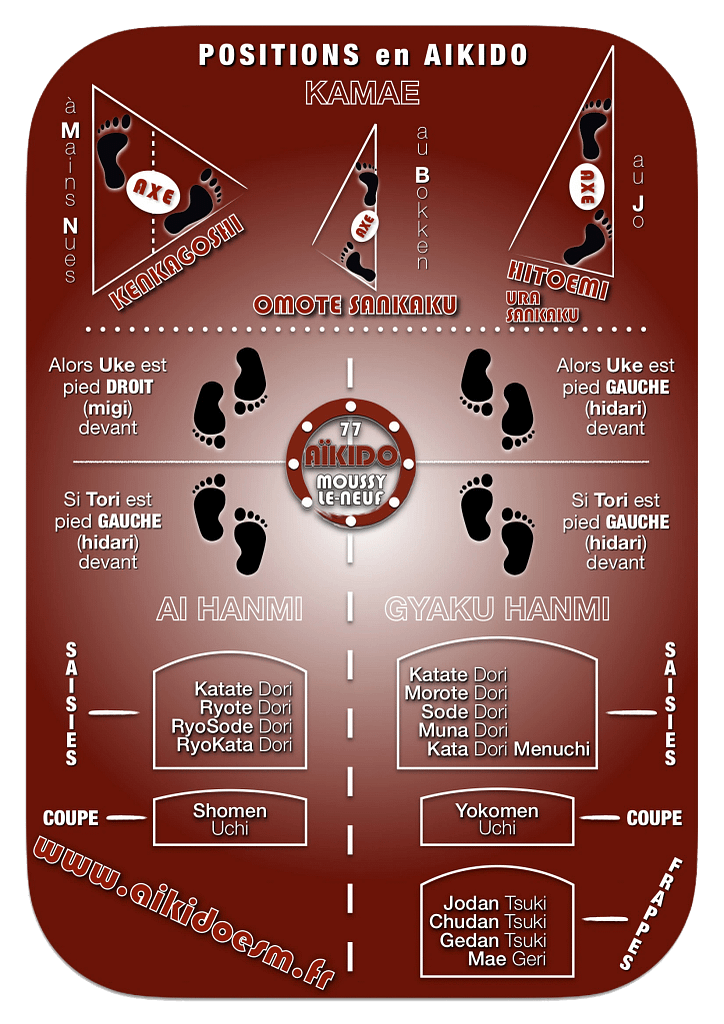

Histoire de l’Aïkido – La garde : kamae – 構え

La garde de base en aïkido est la position hanmi (san kaku 三角, littéralement « trois points », en triangle). Le pied avant est dans l’alignement de la jambe, le pied arrière ouvert avec un angle d’environ 50° par rapport à l’axe du pied avant. Le poids se répartit sur la plante des deux pieds, les talons très légers. Dans cette position les hanches se placent naturellement de trois quart.

Cette position est intermédiaire entre la garde iaidō (les pieds sont parallèles, les hanches complètement de face) et la garde de karaté, où les hanches se profilent pour réduire la zone d’impact et permettre d’armer les coups de pied. L’objectif de cette garde est d’obtenir une bonne mobilité dans toutes les directions.

On rencontre également la position hitoemi (一重身). Hitoemi signifie « le corps d’une unique épaisseur ». Hitoemi consiste à se tenir debout en ayant la pointe des orteils sur une même ligne droite. C’est une posture où l’on présente totalement le côté du corps au partenaire. C’est la garde kamae de base au jo ainsi que l’attitude que l’on assume au sabre lorsque l’on exécute tsuki.

Excepté dans le style Yoshinkan ryû, il n’y a pas de position particulière pour les mains en aïkido. Le but principal de cette « absence de garde » pour les mains est simple : cela évite de les mettre en avant, et donc de les exposer à une éventuelle arme caché de l’adversaire (comme un couteau dans la manche). On désigne ceci par l’expression shizen tai (position naturelle).

Histoire de l’Aïkido – Les sons en aïkido (kototama ou kotodama)

Habituellement, la pratique de l’aïkido est silencieuse. Cependant, dans l’enseignement de Morihei Ueshiba, l’exécution des mouvements s’accompagnait de l’articulation de sons par les participants, les kotodama.

Voir l’article sur : Ame no Tori Fune.

Hombu Dojo de l’Aïkikaï de Tokyo

LES ARTICLES DE L’AIKIDO ESM DE MOUSSY-LE-NEUF EN SEINE-ET-MARNE 77 :

- Kuzushi – 崩し

- Shuhari en Aikido

- Les points clés en Aikido

- AIKIDO – Préparation

- Techniques d’Aïkido

- Préparation aux passages de grade Dan

- Daïto-ryu Aïki-jujutsu

- Aïkido Waza – les différentes techniques de travail

- Ukemi en Aïkido

- Senpai – Kohai – Dohai

- Budo

- Ame no Tori Fune

- Aïkido Entretien des Tenues et du Matériel